Kühles Nass, aber für wen? Wo Berlins private Pools stehen – und was das über die Stadt verrät

Der eigene Pool. Was für ein Luxus in einer dicht bebauten Stadt wie Berlin und in einer Zeit, in der sich jeder Sommer heißer anfühlt als der vorige. Könnte man meinen. Doch in der deutschen Hauptstadt ist so ein erfrischendes Schwimmbecken im Garten gar nicht so selten.

Rund 23.000 haben wir gefunden: auf Luftbildern und mithilfe Künstlicher Intelligenz – eine experimentelle Analyse, die erste ihrer Art in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen: Abseits aller Klischees sind Pools in Berlin weniger ein Merkmal von Reichtum als von Platz. Und sie sind ziemlich ungleich über die Stadt verteilt.

Das wirft Fragen auf, wie Platz und Ressourcen verteilt sind in einer Millionenmetropole, die immer heißer wird. Wenn es mit jedem Sommer wärmer und die wenigen Freibäder noch voller werden, wird Abkühlung vom Luxus zur Notwendigkeit. Wer hat Zugang dazu?

Unsere Auswertung zeigt ein deutliches Muster: Private Pools in Berlin stehen vor allem am Stadtrand, vor allem dort, wo Familien in Häusern wohnen, vor allem dort, wo viele Städter ihre Laube haben und wo die Einwohnerdichte niedrig ist.

Der Luxus der Abkühlung ist in Berlin also weniger eine Frage des Geldes als des Grundstücks. „Ein Swimmingpool ist nicht mit Reichtum gleichzusetzen“, sagt Anthony Miro Born, der an der London School of Economics zu sozialer Ungleichheit in Städten forscht. „Überspitzt formuliert: Ein Aufstellpool ist nicht teurer als eine Woche Urlaub in Südeuropa.“

Bloß: Wer kann sich abkühlen – und wer nicht? Wie wirkt sich dieses fehlende Gleichgewicht auf die Stadt, ihre Umwelt, ihren Wasserverbrauch aus? Wer muss schwitzen?

Wer in den besonders hitzebelasteten Gegenden der Stadt wohnt, hat kaum Platz für einen Pool. Kieze mit nur wenigen Pools liegen häufig in der dichtbebauten Innenstadt oder in Hochhaussiedlungen.

Unsere Datenanalyse zeigt erstmals: Pools stehen meist gerade ausgerechnet nicht dort, wo die Hitze die Bewohner sowieso stark belastet.

Dort stehen den Menschen häufig nur die wenigen und an heißen Tagen brechend vollen öffentlichen Bäder zur Verfügung – wenn überhaupt. Öffentliche Bademöglichkeiten sind in Berlin rar, insbesondere in der Innenstadt, wie Sie in diesem Artikel sehen können.

Der Politik ist dieses Ungleichgewicht nicht entgangen. Die Berliner Linke forderte kürzlich sogar öffentliche Bäder auf Dächern kommunaler Wohnhäuser, um die Lebensqualität in der sich erhitzenden Stadt zu erhöhen.

Aber unsere Luftbild-Analyse der Berliner Pools zeigt, dass Abkühlung nicht allein ein Problem der öffentlichen Bäder-Infrastruktur ist. Wenn das Freibad überfüllt, der See zu weit und ein Garten nicht vorhanden ist, bleibt vielerorts nur die Wahl zwischen aufgeheizter Wohnung und glühendem Asphalt.

Ausgehend von einem Studierenden-Projekt haben wir – ein Team aus Journalisten, Forschern, Studierenden und Programmierern – Künstliche Intelligenz genutzt, um Berlins Pools auf Bildern aus der Luft zu erkennen. Mehr als ein Viertel der Daten haben wir händisch überprüft. Die Analyse ist experimentell. Fehl-Identifizierungen einzelner Pools sind möglich, nicht alle wurden erkannt. Trotzdem erlaubt diese automatische Erkennung erstmals eine grobe Analyse, wie groß das Phänomen der privaten Pools in Berlin ist. Mehr zur Methode lesen Sie weiter unten.

Neben dem Team des Tagesspiegel Innovation Labs haben Studierende und Kursleiter der Fachhochschule Potsdam sowie der Forscher Amir Hamedpour die Daten ausgewertet. Ebenso beteiligt waren das Satellitenjournalismus-Start-up Vertical52, die Analysefirma Marple, der NDR und das Urban Journalism Network. Gefördert wurde es vom WPK Innovationsfonds. (Mehr zur Entstehung unten.)

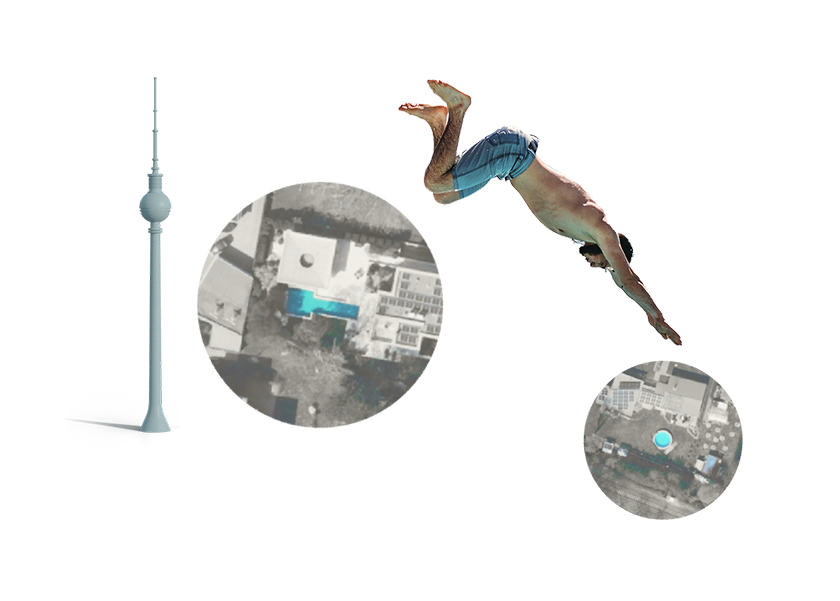

Die Becken häufen sich in luftig bebauten Kiezen mit mittleren oder leicht überdurchschnittlichen Einkommen. Ein großer Teil der Berliner Pools sind Aufstell-Becken, die im Baumarkt schon ab wenigen Hundert Euro zu haben sind. 75 Prozent der identifizierten Pools sind rund, durchschnittlich sind sie rund elf Quadratmeter groß, wie aus unseren exklusiven Zahlen hervorgeht.

Nicht jeder runde Pool ist ein Aufstell-Pool. Aber es ist die typische Form, wie Luftbilder zeigen:

In den Boden eingelassene Pools kosten deutlich mehr. „Das ist ein Unterschied wie zwischen einem Trabi und einem Bentley“, sagt der Berliner Poolbau-Unternehmer Matthias Schwabe . Ein fest eingebauter Beton-Pool koste mindestens 23.000 Euro. Man könne aber für einen Pool auch locker bis zu einer halben Million Euro ausgeben.

Doch solche Aufträge dürften selten sein – gerade Wohlhabende mit hohem Bildungsstand, sagt Soziologe Born, suchten häufiger nach anderen Formen, ihre privilegierte soziale Position zum Ausdruck zu bringen: Kunstsammlungen, Fernreisen, eine eigene Bibliothek im Haus.

Pools in Berlin: Ein Mittelschicht-Phänomen?

In mittleren Einkommensgruppen hingegen deutet der Wissenschaftler den Außenpool als ein sichtbares Zeichen individueller Freizeitgestaltung, manchmal auch als ein Symbol für sozialen Aufstieg. Vereinfacht formuliert: „Wahrscheinlich ist das neue Geld Pool-affiner als das alte Geld.“

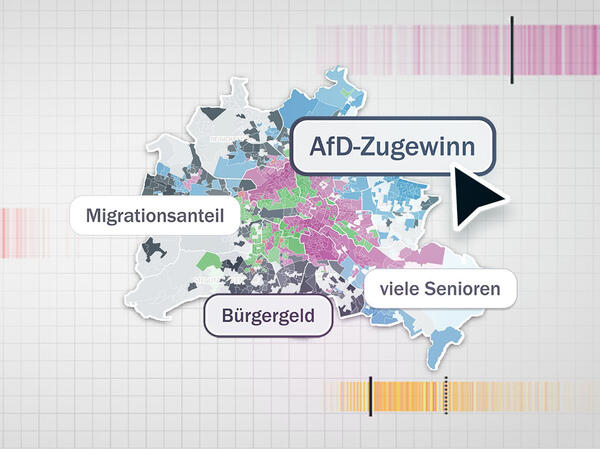

Das erkläre auch die vielen Pools auf dem Gebiet der ehemaligen DDR – 60 Prozent aller Pools stehen dort, obwohl lediglich 40 Prozent der Berliner dort leben. Ein Grund dafür sind Born zufolge die vergleichsweise großen Grundstücke, die nach der Wende lange günstiger zu haben gewesen seien als im Westteil der Stadt. „Wenn ich in den letzten Jahren zu Geld gekommen bin, war es einfacher, im Osten an eine Immobilie zu kommen.“

Und dann sind da noch die Kleingärten. 23 Prozent aller gefundenen Pools stehen in einer der vielen Laubenkolonien der Stadt. Umgerechnet heißt das: In etwa jedem 20. Kleingarten steht unseren Daten zufolge ein Pool.

Am Beispiel der Kleingärten wird noch ein weiteres Problem sichtbar: Private Pools sind nicht gut für die Umwelt. Die Fläche unter einem Aufstell-Pool neben der Laube ist zwar nicht dauerhaft versiegelt. Aber wachsen kann dort auch nichts, hinzu kommt der Wasser- und Chemikalienverbrauch.

„Ersatz für fehlende und teure Angebote des Staates“

Den Laubenpiepern ist das sehr wohl bewusst. „Grundsätzlich stehen wir Pools in Kleingärten skeptisch gegenüber“, sagt der Berliner Kleingarten-Landesverband auf Anfrage und äußert Bedenken, was Umweltbelastung, Wasserverbrauch und Versiegelung angeht. Gleichzeitig äußert der Vorstand Verständnis: „Der Pool im Kleingarten ist für viele Ersatz für fehlende und teure Angebote des Staates.“

Pools in Kleingärten sind nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Sie müssen etwa genehmigt werden und abbaubar sein, dürfen nicht mehr als 3,60 Meter Durchmesser haben, das Wasser muss im Abwasser entsorgt werden. Aber nicht alle Schrebergärtner hielten sich an die Regeln, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Soziologe Born kann den Pools in Kleingärten sogar etwas Positives abgewinnen. Wer eine Laube habe, sei tendenziell regional verankert, verbringe seinen Jahresurlaub eher zu Hause als andere. „Hier habe ich doch alles, was ich brauche – und sogar mein eigenes kleines Schwimmbad“. Und das, sagt Born, sei längst nicht so umweltschädlich wie ein Langstrecken-Flug.

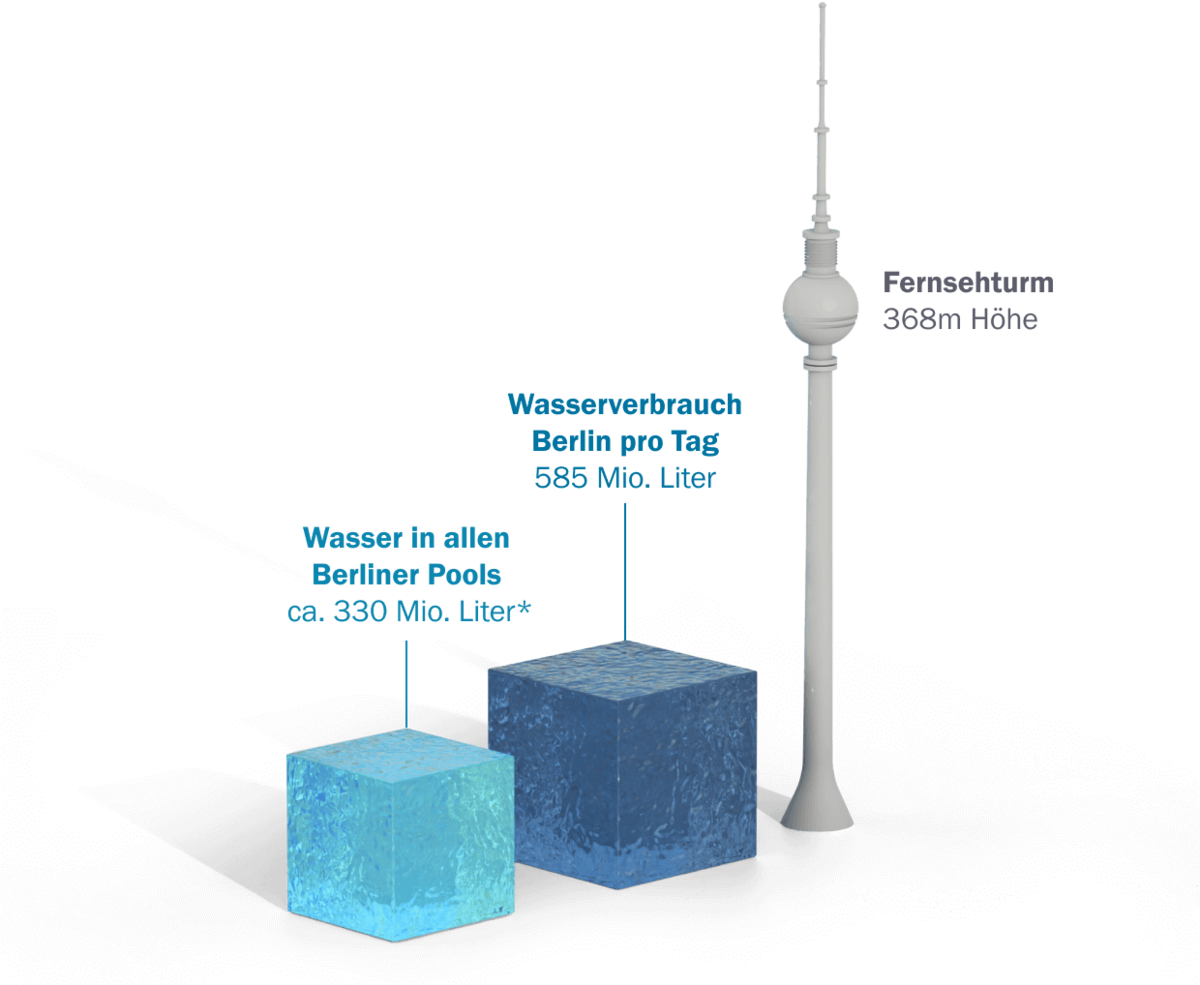

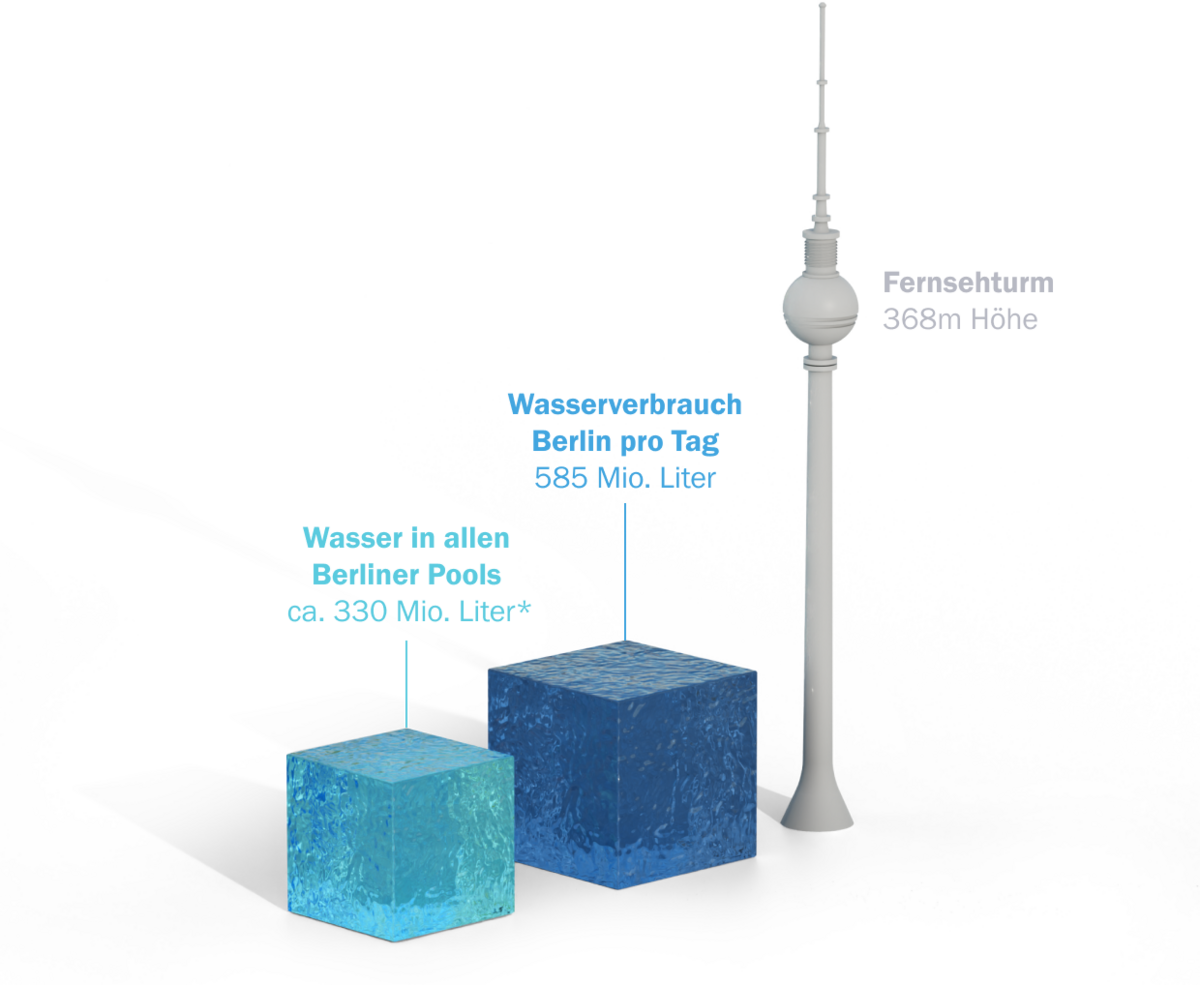

Trotzdem fällt der Wasserverbrauch ins Gewicht. Wer seinen Aufstell-Pool füllt, verbraucht laut Umweltbundesamt mehr als 80-mal so viel Wasser wie eine Person am Tag nutzt. Anders gesagt: Mit dem Wasser, das man braucht, um alle Berliner Pools einmal aufzufüllen, könnte man die ganze Stadt länger als einen halben Tag lang mit Wasser versorgen, inklusive der Industrie.

Pools werden häufig einmal pro Jahr gefüllt und wegen der Verdunstung bei Bedarf nachgefüllt. An einem heißen Tag kann das bei einem Pool mit 3,6 Meter Durchmesser laut Umweltbundesamt schon mal die Hälfte eines durchschnittlichen Pro-Kopf-Wasserverbrauchs sein – und zwar ausgerechnet an den Tagen, an denen in Berlin tendenziell sowieso mehr Wasser verbraucht. Das zeigen Daten der Berliner Wasserbetriebe.

Hinzu kommen Chemikalien, zum Beispiel Chlor oder Algizide, die laut Umweltbundesamt das Grundwasser schädigen können, wenn sie nicht – wie es vorgeschrieben ist – im Abwasser entsorgt werden.

Dennoch warnt Born davor, die Debatte um Pools moralisch aufzuladen. Eine Familie mit Aufstellpool habe womöglich einen deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck als eine, die mehrmals jährlich Auslandsreisen unternimmt.

Das eigentliche Problem sieht der Soziologe darin, dass es in Städten wie Berlin schlicht an Abkühlungsmöglichkeiten fehle – und fordert ein politisches Konzept, das öffentliche Bäder, Badestellen und Erholungsräume als Alternative zu privaten Pools stärkt.

Passiert das nicht, verschärft die wachsende Hitzebelastung durch den Klimawandel in Städten wie Berlin auch die soziale und ökologische Ungleichheit. Wer viel Geld hat, kann die Stadt verlassen, wenn sie zu heiß wird. Einen Pool kann sich nur leisten, wer über genug Fläche verfügt - und verbraucht so Wasser, das ebenfalls knapper wird, je heißer es wird. Was aber machen die, nichts davon haben?