Die schönsten Liebesbriefe:

„Nimm hin den Gruß, den süßen Kuß“

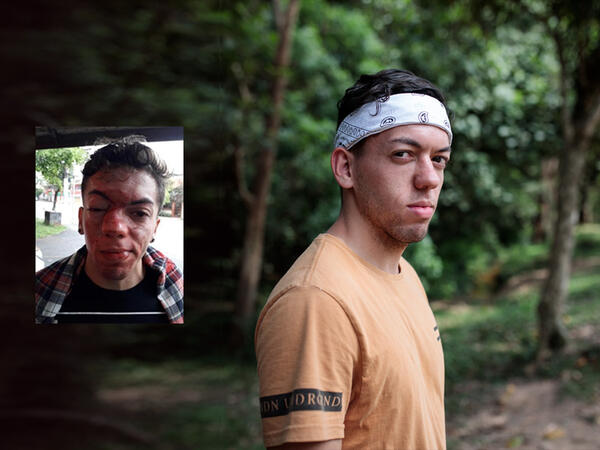

Möchte mich vorerst wegen meinem Betragen am gestrigen Abend entschuldigen. Hoffentlich zürnen sie mir nicht mehr! Bin am heutigen Morgen gesund und munter angekommen. Hoffentlich haben sie bei Ihren Eltern keine Unannehmlichkeiten gehabt was mir sehr Leid Tun würde. Wenn sie mir nicht mehr zürnen, so würde ich mich sehr freuen einmal Nachricht von Ihnen zu erhalten: Auf jedenfall würde ich sehr erfreut sein wenn ich sie am folgenden Sonntag am Millerntor erwarten dürfte wenn es Ihnen recht ist 8 Uhr. Bis dahin seien sie herzlich gegrüßt von Ihrem Paul— Bild: Liebesbriefarchiv LB_00741_0001

Hamburg, 1910er Jahre. Paul macht eine Bekanntschaft – und benimmt sich daneben. Am nächsten Tag bittet er um Verzeihung und eine zweite Chance, Sonntag um acht am Millerntor. Gibt der Wortlaut sich sittsam, herrscht auf dem umseitigen Postkartenmotiv Sturm und Drang. „Der ewige Augenblick“ heißt das dort abgebildete Gemälde von Maximilián Pirner. Die Ewigkeit fand nicht statt. Die zwei wurden kein Paar.

Die Postkarte (oben) ist eine von Tausenden amourösen Bekundungen, die im Archiv der Sprachwissenschaftlerin Eva Lia Wyss liegen. 1997 hatte die heute in Koblenz lehrende Schweizer Professorin die Idee, Liebesbriefe als Alltagsartefakte zu untersuchen. „Im Jahr darauf hat es Briefe auf mein Pult geregnet“, erzählt Wyss per Video aus ihrem Zürcher Homeoffice, „nach sechs Monaten hatte ich 2500 Stück.“ Inzwischen sind es mehr als 22.000. Wir zeigen einige der schönsten.