Lisa rennt

Viele Monate Arbeit, Sorgen und Qualen – für vier Hundertstelsekunden. Die Berliner Sprinterin Lisa Marie Kwayie kämpft für ihren Traum von den Olympischen Spielen. So hart wie vor den Sommerspielen in Tokio war es noch nie.

Text: Lars Spannagel

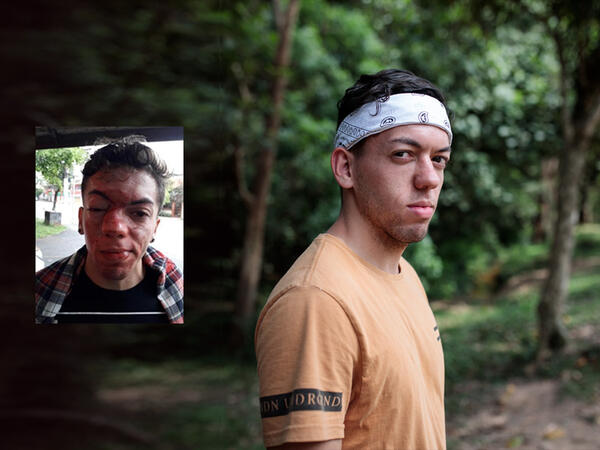

Fotos: Sebastian Wells

Fotos: Sebastian Wells

Wenn Lisa Marie Kwayie wieder einmal allen anderen Kindern davongerannt war, beim Fangenspielen auf dem Schulhof, stellte sie sich die Frage: Warum bin ich so schnell? An diesen Gedanken kann sie sich noch genau erinnern. Und dass sie unbedingt wissen wollte: Gibt es ein Limit? Kann man das ausreizen? Und wenn ja – wie?

Ihre Kindheitsfragen sind ihre Lebensfragen geworden. Kwayie – in Ghana geboren, in Neukölln aufgewachsen, Berlinerin durch und durch – will als Sprinterin für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten, sich einen Traum erfüllen, so wie rund 11.000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt.

Als Kind lief Lisa Kwayie einfach los, ohne nachzudenken. Als Teenager wurde für sie aus Spaß langsam Ernst, aus der vagen Idee Olympia ein Ziel. Jetzt, auf den letzten Metern in Richtung Tokio, muss sie sich von dem Mädchen lösen, das sorglos über den Schulhof rannte – ohne dessen Leichtigkeit zu verlieren.

Über den Traum Olympia und den Weg dorthin könnte man 11.000 Geschichten erzählen, mindestens. Dies ist Lisa Kwayies Geschichte.