Steigende Inzidenzen und Testknappheit:

Ist die Omikron-Welle noch messbar?

Keine Verschärfung, keine Lockerung. Das ist das Ergebnis des Bund-Länder-Treffens am Montagabend. „Wir wissen noch nicht, wie sich die Infektionszahlen weiterentwickeln”, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz im Anschluss des Treffens, ob es noch einmal „eine dramatischere Entwicklung gebe” oder ob Deutschland relativ gut durch diese Zeit komme.

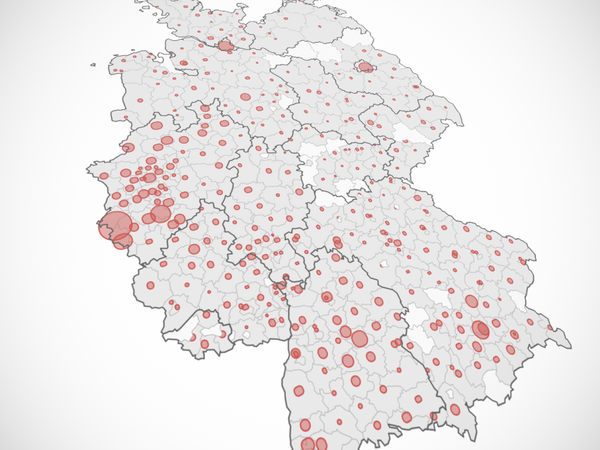

Gut sieht es nicht aus. Die Inzidenz liegt am Mittwoch um 60 Prozent höher als in der Vorwoche. Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle noch bevorsteht. Weil die Testkapazitäten in Deutschland knapp werden, wollen Bund und Länder die Teststrategie anpassen. Beschlossen ist noch nichts. Doch ein solcher Beschluss hätte auch Folgen für die Corona-Daten. Erst kürzlich hatte der Experten-Rat die unvollständige und oft zeitlich verzögerte Datenlage in Deutschland kritisiert. Ist die Omikron-Welle in Deutschland überhaupt messbar? Wie zuverlässig sind Coronazahlen aktuell überhaupt noch? Ein Überblick: