Plötzlich Giga: Wie Tesla in Grünheide landet

Endlich, sagt Albrecht Köhler, habe mal jemand eine Vision. Verändert etwas, überwindet Widerstände. Man kann von Elon Musk lernen, findet Köhler, von dessen erfrischender Entscheidungsfreude, der Tatsache, dass nicht immer alles durch Bedenkenträger aufgehalten wird. „Das nervt mich schon lange.“

Auf der Südseite des Geländes, das Grünheides Zukunft bedeuten soll, verbindet sich Köhlers Handy piepend mit der 1200 Euro teuren Drohne, die seinem Vater gehört. Einem Kinderarzt aus Erkner, mit dem er ein Interesse für Medizin, eines für Fotografie und eines für das Hobbyfliegen teilt. Die Drohne, sagt Köhler, den Kopf schon im Nacken, fliege jetzt die einprogrammierte Südroute vor dem Teslagelände.

Seit dem letzten Jahr hält Köhler hier mindestens zwei Mal die Woche den Fortschritt auf Deutschlands unwahrscheinlichster Baustelle fest. Immer, wenn ihm seine Schicht als Krankenpfleger in der Rettungsstelle des Krankenhauses Rüdersdorf Zeit lässt. Denn er weiß, er dokumentiert ein historisches Ereignis. Dann packt er sich die Drohne und die Teleobjektive auf den schmalen Rücken und radelt her. Die beeindruckenden Totalen von Elon Musks Baustelle füttert der 33-jährige Köhler in seinen Twitter-Account Giga Berlin / Gigafactory 4, den viele so überwältigend finden wie das ganze, abgefahrene Unterfangen.

Eine Frage der Perpektive

Anfang August hat er mit zwei anderen begeisterten Fotografen ein kleines Flugzeug gechartert, um Luftaufnahmen zu machen. Wie man das Ganze hier wahrnimmt, hängt stark von der Perspektive ab. Die Fläche ist scharf herausrasiert aus der kieferbehaarten Erdoberfläche wie der Backenbart eines Mitte-Hipsters.

Die Baustelle, obwohl sie erst ein Drittel ihrer endgültigen Größe hat, zieht Schaulustige an, die ein bisschen verloren an der Autobahnausfahrt herumstehen. Eine Flanke des Grundstücks läuft entlang des Berliner Rings. Die LKW donnern im Minutentakt die Ausfahrt hinab, beladen mit Sand und Kies und Trägern für die Hallen der „Gigafactory“, damit die Rekordfabrik in Rekordzeit fertig wird.

Elon Musk ist der Mann, der langfristig auf den Mars will, aber mittelfristig in Grünheide gelandet ist. Ausgerechnet. Denn Grünheide ist alles, was Tesla nicht ist: grün, entschleunigt, freizeitbetont.

Vielleicht kriegt Musk einen Lachkrampf, wenn man ihm sagt, er solle mal „die Seele baumeln lassen“, wie das Besuchern in Grünheide empfohlen wird. Noch nie habe jemand mit einer 40-Stunden-Woche die Welt verändert, sagt der Mann, der von sich behauptet, 120 Stunden in der Woche zu arbeiten.

Seerosen und Spekulation

Musk will erklärtermaßen die Welt verändern. Die Veränderung in Grünheide ist schon jetzt unaufhaltbar. Die Gemeinde, 8645 Einwohner, ist eine Ansammlung von Wassergrundstücken, sechs versprengte Ortsteile angedockt an die Ufer von fünf Seen. Da ist die feuchte Oasenhaftigkeit der Spreewiesen, des naturgeschützten Löcknitztals. Da ist sprudelnde Forellenteichidylle, wo schmetterlingsumschwirrt die Seerosen blühen. Schon haben sich Investoren im Rathaus gemeldet. Die Grundstückspreise klettern. Infrastruktur wird geplant. Es ist noch nicht entschieden: Ist es eine feindliche Übernahme oder eine freundliche? In jedem Fall wird Grünheide nie mehr so sein wie zuvor.

Genau das jedoch ruft auch die Gegner auf den Plan. Denn Musk baut hier schneller als die Genehmigungen kommen, das muss man erst einmal schaffen. Er macht das auf eigenes Risiko mit vorläufigen Genehmigungen nach § 8a des Imissionsschutzgesetzes und verspricht, alles zurückzubauen, wenn die nicht gewährt werden. Der Mann hat selbst Eigenschaften eines Elektromotors: sofort volle Kraft aus dem Stand, aber niemand weiß, ob hinten raus der Akku reicht.

Elon Musk, der König Ludwig des Technik-Zeitalters, der mit einer Kombination aus Größenwahn und leichter Verrücktheit faszinierende Schlösser der Technik in die Welt setzt. Seinen jüngsten Sohn hat er wie eine Auto-Seriennummer genannt: X Æ A-Xii. Sein Neuschwanstein bei Berlin soll noch schneller gebaut werden als sein Herrenchiemsee in Shanghai. Die Welt folgt mit einer Mischung aus Unglauben und Faszination.

Geschwindigkeit und Entschleunigung

Geschwindigkeit ist der gemeinsame Nenner aller Bemühungen von Elon Musk, egal, ob er einen Antrieb in die Welt bringt, eine Rakete baut, zum Mars will oder anbietet, für die Rettung einer Kinder-Fußballmannschaft aus einer Höhle in Thailand ein Gefährt zu konstruieren.

Grünheide dagegen will seit Jahren für Entschleunigung stehen. Auch in Abwesenheit anderer, geschäftigerer Kernkompetenzen, hat sich die Gemeinde auf die Ruhe selbst spezialisiert: Ruhe zum Leben, Ruhe zum Lernen, Ruhe zum Trainieren, wie im Leistungsportzentrum Kienbaum, wo sich Athleten aller möglichen Disziplinen in frischer Waldluft auf Olympia vorbereiten. Am Wochenende dann lauter Berliner Seelen, die extra zum Baumeln da rausfahren. Entschleunigung als Markenkern. Und nun? Egal, wie man es dreht und wendet: Mit der Ruhe wird es wohl vorbei sein, seitdem Grünheide im September Breaking News geworden ist.

[Mehr Reportagen. Mehr Langzeitrecherchen. Und mehr aus Politik und Gesellschaft. Das gibt’s ab sofort mit Tagesspiegel Plus. Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Im obersten Stock des Grünheider Rathauses steht Bürgermeister Arne Christiani im weißen Sommerhemd vor einem mit Dokumenten übersäten Konferenztisch. Tatsächlich betreffe hier alles Tesla, sagt Christiani. „Ich könnte wahrscheinlich selbst dort anfangen“, sagt er, „vielleicht mit einer kleinen Fortbildung“, schränkt er ein. Denn Christiani ist ausgebildeter Motorenschlosser.

Doch das Leben hatte für ihn keinen Platz in einer Fabrik vorgesehen, sondern den Bürgermeisterstuhl im Rathaus der Gemeinde Grünheide, wo er nun sitzt im 17. Jahr.

Plötzlich Giga

Im September des letzten Jahres kam über die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg die Information, dass es einen ernsthaften Interessenten gebe für ihr seit langem ausgewiesenes Gewerbegebiet, das 2001 nicht an BMW gegangen war. Ein Automobilhersteller, namhaft. Christiani unterschrieb eine Verschwiegenheitsklausel.

Er sagt es mit der Euphorie des Mannes, dem mit 60 Jahren zum Ende seines Berufslebens noch einmal etwas unerwartet Großartiges widerfährt. Plötzlich war alles Giga.

Bis zum 12. November, an dem Musk bei der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ im Fernsehen die Nachricht zündete, war Arne Christiani Oberhaupt einer weitläufigen, grünen Berliner Umlandgemeinde gewesen. Man hatte hier nicht viel Arbeit, hier erholte man sich von ihr.

Doch der Novembertag hat Christiani an die Spitze katapultiert. Die Spitze der Innovation, der Energiewende, ja eines globalen Hypes. The latest hot shit, den die Welt zu bieten hatte: Elon Musk, der Wahlkalifornier, mindestens so verrückt wie erfolgreich, würde ausgerechnet in Grünheide seine vierte „Gigafactory“ bauen. Mehr als 12.000 Arbeitsplätze!

BMW und weiche Faktoren

2013, sagt Christiani, bekam Grünheide eine Auszeichnung als sportlichste Gemeinde Brandenburgs, sie haben außerdem die mitgliederstärkste Jugendfeuerwehr des Landes. Aber im vergangenen Herbst „musste ich mich zum ersten Mal nicht dafür entschuldigen, dass es wieder nicht gelungen ist, Arbeitsplätze anzuziehen.“ Die Fabrik war die Lösung all seiner Probleme.

Über Jahre seien Arbeitsplätze die Hauptbaustelle gewesen. Bei den Kitas waren sie schon gut aufgestellt, auch bei der Ausbildung, „aber dann brach es ab“. Nur Pilze und Fische, sagt Christiani, machten eben nicht alle glücklich.

Und obwohl sich die Nachricht wie ein Lottogewinn anfühlte, hätten sie ja mehr als 20 Jahre darauf hingearbeitet: „Wir haben viel von BMW gelernt“, sagt er. Für BMW war das Gewerbegebiet 2001 ursprünglich einmal entwickelt worden. Der Autobauer hatte dann aber nicht zugeschlagen. Im Fragenkatalog der Firma an die Gemeinde waren fast nur „weiche Faktoren“ aufgetaucht, die im Kampf um Ansiedlungen ein hartes Argument sind: Kitas, Schulen, Freizeitmöglichkeiten. Daran haben sie dann gearbeitet.

12.000 Arbeiter in vier Schichten

Das letzte Grundstück mit öffentlichem Seezugang im Ort hat die Gemeinde selbst gekauft, sie verpachtet jetzt das historische Gebäude an einen Biergartenbetreiber, den „Heydewirt am Peetzsee“. Nebenan entstand ein kleiner Bürgerpark. Durch den Zugang wurde wieder eine Schiffsanlegestelle für die örtliche Reederei Kutzker attraktiv, die seit kurzem von hier aus bis in das Berliner Regierungsviertel fährt.

Sie haben auch einen Schulcampus eingeweiht mit einem privaten Gymnasium. Bedürftige Familien bekommen dafür Stipendien. „In der DDR haben sich die Frauen, wenn sie schwanger wurden, für einen Trabant angemeldet. Heute melden sie ihr Kind in dieser Schule an“, sagt Christiani stolz. Die Schule schreibt auf ihrer Webseite noch immer, Grünheide sei ein „familienfreundlicher Erholungsort.“

E wie Erholung – oder E wie Elektro?

„Wer A sagt, muss auch T wie Tesla sagen“, das sei jetzt das Motto des Rathauses. In 17 Jahren habe er nicht erlebt, dass vom Minister auf Landesebene bis in die Kommunen alle derart an einem Strang ziehen. Alle wollen, dass es klappt. Eine Task Force kümmert sich um die Nadelöhre der Infrastruktur, wenn 12.000 Arbeiter, die natürlich nicht alle in der Gegend wohnen können, als Pendler zur Fabrik streben werden, jeweils gebündelt in vier acht-Stunden-Schichten.

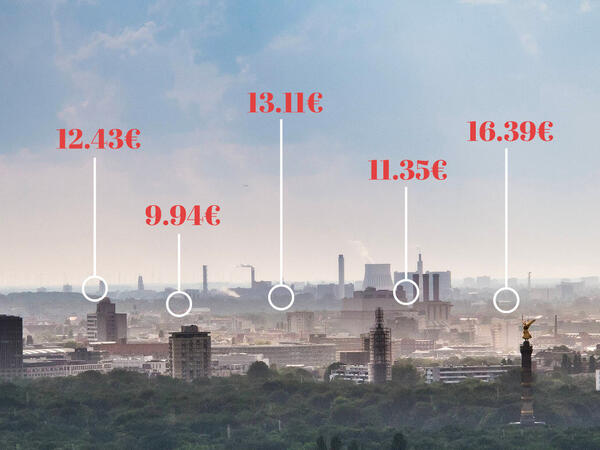

1342 LKW-Ladungen – am Tag

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl Grünheides ist das, als pendelten täglich vier Millionen Leute nach Berlin. Außerdem erwartet Tesla für den Betrieb täglich Güter in einer Menge von 1342 LKW-Ladungen. Ein Teil davon soll per Schiene transportiert werden. Und wenn am 31. Oktober tatsächlich der BER zum Leben erwacht, so schreibt es der Landkreis im Bericht seiner Steuerungsgruppe, „werden weitere, sich in diesem Zusammenhang entwickelnde Verkehrsströme mit den Verkehren des Teslastandorts Grünheide kumulieren“.

Christiani, durch diese Aufgabe eher belebt als besorgt, glaubt, dass es für die meisten Probleme Lösungen geben wird. „Es müssen nur alle wollen.“

Aber hängen nicht an der Hauptstraße auch Transparente: „Grünheide muss Grün bleiben?“ Was ist mit den Demonstrationen?

Die paar Leute, die aus Prinzip dagegen seien, „ändern nichts an der positiven Grundstimmung der Bevölkerung“, sagt Christiani. Denn Tesla komme genau zum richtigen Zeitpunkt: jeder Dritte im Landkreis, Kennzeichen LOS, sei in Kurzarbeit, jetzt bei Corona. Wer wisse schon, was aus den Jobs langfristig werde. „Die Leute werden sich irgendwann nach Arbeitsplätzen umgucken müssen.“ So sehr wollen es alle, dass auch der Protest gegen die Abholzung des Waldes nur noch wie eine aus der Zeit gefallene Folklore aus Deutschland erschien. Zumal die Kiefern ja als Nutzholzplantage gepflanzt worden waren.

Als hätten sie es geahnt, baut die Gemeinde gerade einen Windpark, nur sieben Kilometer von Tesla entfernt: Der kürzeste Weg für die erneuerbaren Energien zu ihrer Abnahme. Plötzlich passt alles.

Ein Bahnhof im Wald

Ab Dezember werde der Regionalzug statt jede Stunde alle halbe Stunde im Bahnhof Fangschleuse halten. Die Leute aus Storkow, Spreeau und Grünheide werden dann schon mit der Bahn nach Berlin fahren können. 200 Pendler, schätzt Christiani, werden dann nicht mehr am Morgen Erkner verstopfen. „Ich habe bloß noch keinen Parkplatz für sie“, sagt er. Den müsse er am Bahnhof noch aus dem Wald hauen.

Kann Grünheide für beides stehen? Für den schnellsten, entschiedensten Kapitalismus und die Erholung davon? Beides dringende Anliegen der Gegenwart.

Ende Juni beklagt ein Brief der Bürgerinitiative Grünheide, die „künstlich erzeugte Eile“ in Bezug auf den Fabrikbau und verlangt einen Stopp: „Sehr geehrter Herr Minister Steinbach: Demokratie geht anders! Bitte bedenken Sie, dass gerade die Bürger der ehemaligen DDR sehr sensibel sind, wenn sie bemerken müssen, dass ihre Stimme nichts gilt.“

Die Bürgerinitiative Grünheide beklagt die Schaffung von Tatsachen beim Bau von Teslas Gigafactory, noch bevor alle Aspekte geprüft sind. Mitgründer der Initiative: Steffen Schorcht.

Da Schorcht abstrahieren kann und nicht polemisch auftritt, sondern Argumente hat, ist er ein gefragter Gesprächspartner geworden. „Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ja eine demokratische Errungenschaft“, sagt Schorcht. Da dürfe man sich jetzt nicht auf einmal beschweren, dass sie Zeit benötige.

Grundwasser und gefährdetes Grün

Schorcht wohnt jenseits der A10, „900 Meter Luftlinie zu Tesla“. Die Karutzhöhe liegt aber schon auf dem Gebiet von Erkner. Schorcht hat einen Job bei einem Pharmazie-Unternehmen, drei Töchter und viele Argumente gegen Tesla.

Jetzt hat er in das potenziell durch den hohen Wasserverbrauch der Fabrik gefährdete Löcknitztal geladen. Auf dem Forellenhof „Kleiner Wall“, den es schon zu DDR-Zeiten gab, bestellt Schorcht einen Spieß mit Räucherfisch. Es fuchst ihn, wie Tesla einfach Fakten geschaffen hat. Erst wurden Bäume gefällt, dann haben sie den Mutterboden abgetragen und den Boden vorbereitet. Dann Straßen- und Erdarbeiten begonnen, zuletzt die Hallen im Hochbau.

Schorcht erkennt nun, bei der fünften vorläufigen Genehmigung die aussteht, einen logischen Knoten: Die Fabrik braucht Pfähle im Boden, um die Bauten zu stabilisieren. Damit die Halt haben, muss das Grundwasser abgesenkt werden. Diese Absenkung sei jedoch irreversibel.

Wenn aber die Wiederherstellung des alten Zustands, die ja laut §8a des Immissionsschutzgesetzes Teil der Vereinbarung ist, gar nicht möglich ist – ist eine solche Verabredung dann nicht schon formal ungültig? „Dieses Vorgehen wird von vielen als Rechtsbeugung angesehen“, sagt Schorcht. Darin liege der Zündstoff. Schorcht ist Mitglied der Grünen Liga geworden, um bei den Gesprächen von Tesla mit den Umweltverbänden dabei zu sein.

Deutscher Wald vs. deutsche Autos

Schorcht sieht Mythen kollidieren: „Die Deutschen und der Wald“ gegen „Die Deutschen und ihr Auto“. Beides sind starke, Identität stiftende Konzepte. Bei den Autobegeisterten sieht er zwei Drittel Männer, in den Umweltverbänden zwei Drittel Frauen.

Der Erlöserrolle der E-Autos steht Schorcht grundsätzlich skeptisch gegenüber. Er glaubt nicht, dass man die Welt mit E-Autos verbessere. „Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger Autos.“ Und schon gar keine, die mit den giftigen Batterien nur eine Brückentechnologie hin zum Wasserstoff sind. „Die E-Mobilität ist nur die Energiesparbirne auf dem Weg zur LED.“

In Grünheide soll das Model Y produziert werden, Vierradantrieb wie alle Geländewagen. „Aber es ist noch keine Verkehrswende, wenn man einen SUV durch einen anderen SUV austauscht“, sagt Schorcht. „Auch, wenn der einen anderen Antrieb hat.“ Für eine Verkehrswende müsse man Individualverkehr verringern und die Öffentlichen fördern. Sauberer sei der Wagen auch nicht.

Tesla liefere also gar keine Alternative, sondern nur ein weiteres Statussymbol für weiße, ältere Männer, die es sich leisten können.

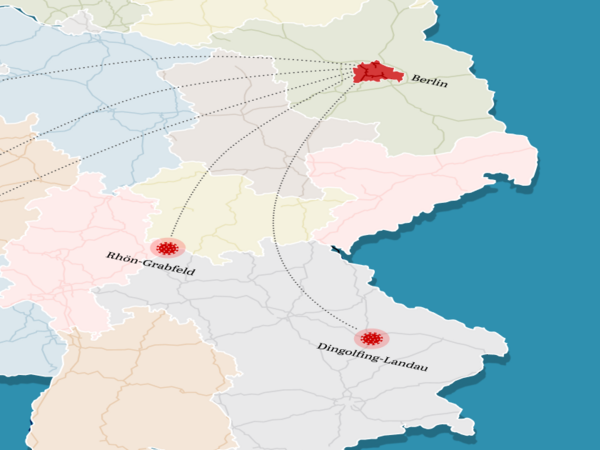

Und Grünheide? Habe nur knapp über fünf Prozent Arbeitslosigkeit. Es werden also nicht die Arbeitslosen aus der Region sein, die profitieren, sondern die mit Arbeit beglückten würden eventuell sogar aus Polen anreisen. Vor Ort werden sie nur in Form eines Verkehrsproblems ankommen. Sein Erkner werde durch die unvermeidlichen Pendler am stärksten betroffen sein, denn pendeln müssen sie, da es nicht genug Bauland in der Gegend gibt. So wird des einen Vision zu des anderen Invasion.

Arbeiter und Camper

Nicht, dass es hier werde wie in Amerika, sagt Schorcht. Dort haben die Arbeiter lange Anfahrtswege, sie kommen in ihren eigenen Wohnmobilen und stehen für die Dauer ihrer Wochenverträge in Trailer Parks. Auch hier werde man für der Großteil der Arbeiter keine Einfamilienhäuser brauchen, sondern billige Unterkünfte. Der etablierte Campingplatz „Jägerbude“, gleich jenseits des Tesla-Geländes und der A10, Tag und Nacht durchdonnert vom Verkehr, habe schon eine Erweiterung seiner Standflächen beantragt. Offiziell für die Wasserwanderer.

Aber generelle Unkenrufe ändern gar nichts mehr. Schorcht braucht konkrete Einwände. Es ist die letzte Ferienwoche in Brandenburg, um die Teiche im Forellenhof sitzen Papa-Sohn-Anglerteams und verbreiten Urlaubsstimmung. Jeder kann hier mal einen Fisch am Haken haben. Mit dem Thema Wasser, glaubt Schorcht, hat er jetzt Tesla am Haken.

Schorcht sagt, er hat das einzige Argument, das die Fabrik noch stoppen könnte, gefunden: Wasser. „Wenn es noch scheitert, dann am Wasser“, sagt Schorcht. Und das liege an den komplexen Zusammenhängen der Hydrologie. In Schorchts schlimmsten Vorstellungen trocknet Elon Musk am Ende Berlin aus.

Nah am Wasser gebaut

Das Löcknitztal, höchste Natursschutzstufe, liegt direkt nebenan. Schorcht glaubt, irgendwann fallen die angrenzenden Feuchtwiesen trocken, auch die Spreewiesen. Dann wird die Gegend auch geologisch Nevada immer ähnlicher, wo Musks Gigafactory 1 steht.

Quatsch, hatte Bürgermeister Christiani gesagt, ein Wasserbetrieb besitze ein eigenes Territorium, das bedeute aber nicht, dass alles Wasser, was er liefert, aus diesem Territorium stammen müsse. Genauso gut könne das Wasser für Tesla per Leitung aus Ostfriesland kommen!

Schon bevor Tesla kam, war in der Region das Wasser knapp, sagt Schorcht. Studien sollen etwa klären, wohin in den letzten Jahren der Inhalt des Straussees verschwunden ist, 2019 hatte wegen des niedrigen Wasserstands das Freibad schließen müssen. In ihrem Ort hatten sie überlegt, die Rückgewinnung von Regenwasser auf privaten Grundstücken auch für Toiletten zusammen mit einer Baumarktkette zu fördern. Dann kam Tesla: schon in der ersten Ausbaustufe maximal 1,4 Millionen Kubikmeter Wasserentnahme pro Jahr. Diese Menge, meldete der zuständige Wasserverband, sei gesichert. Schorcht fühlte sich verschaukelt.

In Zukunft sollen noch drei weitere Ausbaustufen der Fabrik folgen, es werde Folgeansiedlungen geben, weitere Industrie. Wenn man jetzt für die Pfähle künstlich das Grundwasser absenkt, würden die Wälder noch trockener. Der Sand gerate in Bewegung, erst Jahre später werde man die Folgen in Form von Bauschäden an Häusern und Autobahnen erkennen.

Außerdem würden jetzt die Tagebauseen in der Lausitz geflutet. „Da entsteht eine riesige Verdunstungsfläche.“ Das Wasser, was dort hineinfließt, fließe die Spree nicht mehr hinunter. „Das kann dazu führen, dass die Spree in zwanzig Jahren nur noch ein Rinnsal ist.“ Spätestens an diesem Punkt sei die Wasserversorgung Berlins gefährdet.

Es ist jetzt Steffen David Schorcht gegen Elon Goliath Musk.

Fabrik statt Neubauten

Schorcht sagt, niemandem sei die Verhältnismäßigkeit zu vermitteln, dass jetzt hier diese Fabrik möglich sei, aber in der Umgebung wegen des Wasserschutzgebietes Neubauten nur ohne Keller entstehen dürfen.

„Wegen Corona“ wurde die Bürgerversammlung, in der die 372 Einwände aus der Bevölkerung besprochen werde sollten, vom Frühjahr auf den 23. September in der großen Stadthalle Erkner verschoben. Die Leute beklagen, dass zu diesem Zeitpunkt die Fabrik schon so gut wie stehen wird. Im Juli 2021 sollen die ersten Autos produziert werden, Corona hin, Wasserknappheit her. 100.000 in der ersten Ausbaustufe, am Ende bis zu 500 000 im Jahr. Denn Amerikaner planen nicht von der Grundsteinlegung nach vorne, sondern vom Eröffnungsdatum rückwärts.

Am vergangenen Mittwoch befasste sich der Umweltausschuss im Brandenburger Landtag unter Tagesordungspunkt sieben mit dem Thema. Jeder konnte per Livestream zusehen. Als es zu hoch herging mit den Einwänden, sagte Ingo Senftleben von der CDU, er hätte den Eindruck, mindestens zwei Parteien wollten die Tesla-Ansiedlung in Brandenburg gar nicht haben. Dann sollten sie es doch einfach sagen!

Grünheide – ein neues Wolfsburg?

Im vergangenen Jahrtausend fand in kleinen Orten, die in Deutschland von einem Autowerk dominiert wurden, eine Art Totalidentifikation statt: In Sindelfingen fuhren die Arbeiter mit Sonderkonditionen Mercedes, in Wolfsburg fahren sie stolz VW. Die Kunstmuseen in Wolfsburg verhalten sich proportional zur Gewerbesteuer, nicht zur Größe der Stadt. Sindelfingen verlegte zum Gespött der Nation Zebrastreifen aus Carrara-Marmor: die seien langfristig viel nachhaltiger als die, die man immer wieder streichen müsse.

Davon ist Grünheide noch weit entfernt. Das Areal, auf dem sich jetzt der Marktplatz befindet, haben sie selbst Mitte der Neunziger aus dem Kiefernwald gefräst. Direkt hinter der bislang noch einzigen Ladesäule der Gemeinde liegt Christine de Baillys „Netzwerkladen“, ein Ort der Begegnung, wo sie Chorsingen, Bewegung, Plauderfrühstücke und Vorträge zu aktuellen Themen anbietet. Man habe hier auch schon über eingewanderte Raubtiere wie den Wolf gesprochen!

Tesla, glaubt sie, ist eine Chance für die ganze Region. Man müsse, sagt sie, jetzt darauf hinwirken, dass es für alle etwas Positives bringe. Dafür müsse man alle Stimmen miteinander ins Gespräch bringen. Dieser Laden ist dafür umso wichtiger, da es in der ganzen Gemeinde schon seit langem keine einzige Kneipe mehr gebe, wo sich die Leute ohnehin begegnen würden. Auch diese Infrastruktur ist verbesserungswürdig.

Große Visionen

De Bailly ist es gewohnt, vermeintlich Fremdes zu integrieren. Es ist ja nicht so, als hätte der eingewanderte Investor nun das erste bisschen Bewegung und Weltläufigkeit in eine Schlafstadt gebracht. Christine de Bailly hat 2015 Flüchtlingen Sprachunterricht gegeben, heute trainiert sie in ihrem „Sprachwerk“ asiatische Pflegekräfte für deren Einsatz in der örtlichen Median-Klinik.

„Es sind die kindlichen Wesenszüge von Musk, die für die Jugend so attraktiv sind“, sagt sie. Diese großen Visionen und alles gleich haben wollen. Einwände nicht gelten lassen. Aber in einer vielfältigen Gemeinde müsse man auch die mit anderen Bedürfnissen mitnehmen. Auch die Kritiker seien gut für den Prozess, den Grünheide jetzt vor sich habe, denn sie benennen Probleme, damit sich dann jemand über deren Lösung Gedanken machen kann. „Davon profitieren am Ende alle.“

Tesla sei ein hervorragender Anlass, sich jetzt etwa furchtlos mit Ideen zu alternativer Mobilität, Carsharing auch im ländlichen Raum auseinanderzusetzen, alle Prozesse in der Gemeinde einmal auf den Prüfstand zu stellen. Dafür braucht sie auch den Elan junger Leute wie des Drohnenfotografen Albrecht Köhler.

Euphorie und Staub

An der Baustelle wird es gegen Abend ruhiger. Köhler führt immer am metallenen Weidezaun entlang, der um das Teslagelände gezogen ist. Der knochentrockene Waldboden knackt und knistert unter den Schuhen, wilde Brombeeren reißen an den Hosenbeinen. Die versprengten Krater im Boden rühren von der Munitionsräumung des Geländes. 90 Hektar freie Sandfläche, auf der den ganzen Tag die Sonne stand, glühen am frühen Abend noch nach.

Das könnte jetzt auch Nevada sein mit dem Staub und der flirrenden Hitze. Aus der „Gigafactory 1“ wurde über die unglaublichsten Arbeitsbedingungen berichtet, vor denen sich manche nun auch hier zu fürchten beginnen: Ausgetrocknete Arbeitnehmerrechte, unterfüttert mit den trockenen Kommentaren des CEO Elon Musk, der schon deshalb immer so kurz angebunden scheint, weil Twitter nur 140 Zeichen erlaubt.

Zugleich kann man die Euphorie verstehen, das dringende Bedürfnis, mal etwas Gutes zu berichten: Brandenburg, gebrannt durch die Erfahrung mit dem BER, will gerade keine Unkerei mehr hören. Man möchte jetzt hören, was funktioniert. Diese ansteckende Begeisterung, wenn etwas zuvor für unmöglich gehaltenes doch klappt! Und dies hier hat etwas von einer Expedition mit ungewissem Ausgang, bei der Grenzen ausgetestet werden sollen.

Köhler ist hier aufgewachsen, als Jugendlicher in diesen Wäldern Rad gefahren. Mit 33 Jahren findet er die riesigen „Harvester“ beeindruckend, die Maschinen der Waldarbeiter, die als erstes die Bäume gefressen haben. Er mag die Technik, die Drohnen, das große Gerät. Wer hier im heißen Wind des Sommers 2020 steht, hat den Eindruck, dass hier alles ein kleines surreales bisschen schneller geht als üblich, als drücke wirklich jeder Baggerfahrer für sich auf seine eigene Tube. Die Baustelle ist ein emsiges Wimmelbild, unterlegt vom Jaulen der Laster auf der Autobahn.

„Kritiker bezweifeln auch, dass Musk wirklich die Umwelt retten will“, sagt Albrecht Köhler. Sie sagen, es ginge ihm nur um sich selbst. Köhler, hunderte Male hat er seit November das Gelände umstreift, zeigt einen Hochsitz, von dem aus er schon fotografiert hat. Er zeigt alte Gleise, die Tesla nun wieder für Anlieferungen benutzt. Die Geschwindigkeit hier ist berauschend. Jeden Tag ändert sich jetzt das Bild. Und ist es nicht egal, ob man eventuell am Ende aus den falschen Motiven die Welt gerettet hat?