Das Blätterdach Afrikas

Wanjira Mathai ist die Tochter einer ehemaligen Staatsfeindin und späteren Nobelpreisträgerin. Heute kämpft auch sie für eine bessere Zukunft Kenias.

Interview: Cordula Eubel

Paul Starzmann

Paul Starzmann

Seit 20 Jahren setzen Sie sich in Afrika für die Aufforstung ein. Wann waren Sie zuletzt im Wald?

Vergangene Woche in Schweden, dort lebt die Familie meines Mannes. Ich habe Blaubeeren und Himbeeren gepflückt. Meine Kinder lieben es, Pilze zu sammeln – das haben wir in Kenia nicht. In Nairobi gehe ich im Karura-Wald spazieren oder Fahrrad fahren. Es ist schön, dem Trubel der Stadt zu entfliehen.

Wie sieht der Karura-Wald aus?

Der Karura-Wald in Nairobi ist die größte städtische Grünfläche in Afrika, 1000 Hektar! Damit ist er mehr als doppelt so groß wie der Central Park in New York. Im dichten Urwald wachsen die Bäume langsam und haben riesige Kronen. Man findet Schlangen, es gibt viele Lianen, einer der Tarzan-Filme wurde hier gedreht. Aus der britischen Kolonialzeit stammen viele Kiefern, deren Holz damals verwendet wurde, um Dampfmaschinen anzutreiben.

Für viele Deutsche ist der Wald ein mystischer, fast magischer Ort, der in Gedichten beschrieben oder in romantischen Gemälden dargestellt wird.

Bäume dienen in Kenia nicht nur der Inspiration, sondern werden als Quell von allem Guten angesehen. Sie gelten als Ursprung der Flüsse, werden mit Regen verbunden und dem Schutz der Ernte. In manchen Kulturen wurden früher die Toten im Wald bestattet. Alte Erzählungen beschreiben Fabelwesen, die in den Wäldern leben. Für die Kikuyu am Mount Kenya ist zum Beispiel der Feigenbaum heilig. Nicht einmal die abgefallenen Äste durften früher als Feuerholz verwenden werden. Die Bäume werden riesig, wachsen über Generationen hinweg – wie Kathedralen stehen sie mitten im Wald, mit tiefen Wurzeln, die bis ins Grundwasser reichen. Häufig ist dort, wo ein Feigenbaum steht, auch eine Quelle.

Während der Lockdowns zog es viele Menschen in die Wälder – ein Ort, um durchzuatmen und der Enge zu entfliehen. Haben Sie das auch getan?

Ja, in Nairobi war der Karura-Wald der meist besuchte Ort in der Pandemie. Viele hatten ihn nie zuvor betreten. Im Lockdown aber strömten die Menschen dorthin, zu Hunderttausenden. Weil der Wald so groß ist, traf man trotzdem kaum jemanden. In Nariobi kann es tagsüber sehr heiß werden. Ich verbinde mit dem Wald ein Gefühl von Kühle und einer leichten Brise. Aber ich denke auch an das Schwirren der Insekten, den Gesang der Vögel, das Rauschen des Wassers.

Den Karura-Wald würde es nicht mehr geben, wenn Ihre Mutter, die Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai, ihn vor Jahrzehnten nicht mit Protestaktionen gegen Bebauungspläne verteidigt hätte.

Sie hatte damals so eine unglaubliche Weitsicht. Zehn Jahre hat sie dem Kampf um den Karura-Wald gewidmet, mit größter Leidenschaft und Geduld. Ich erinnere mich, wie sie zu mir sagte: „Vielleicht werde ich es nicht mehr erleben, vielleicht auch du nicht, aber irgendwann werden die Menschen an dieser Stelle einen echten Wald genießen können.“ Heute können meine Kinder und ich genau das tun. Wir brauchen jetzt wieder ein solches Engagement, um uns gegen den Klimawandel zu wappnen. Wir können es uns nicht leisten, nur einen Baum an irgendein planloses Bauvorhaben zu verlieren.

Wie hat Ihre Mutter den Wald gegen ein Bebauungsprojekt der damaligen Regierung verteidigt?

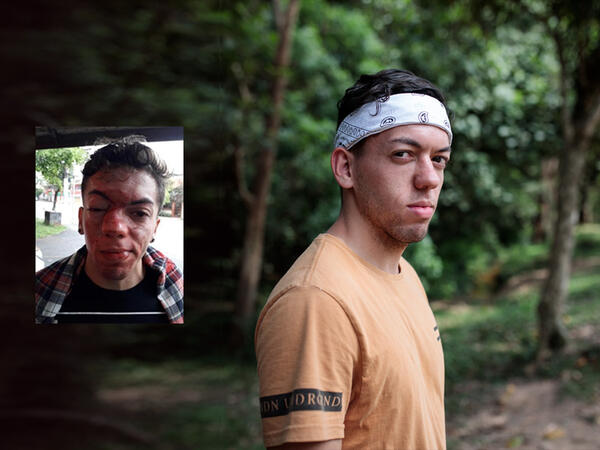

Es gab viele blutige Zusammenstöße. Meine Mutter und ihre Unterstützer – Frauengruppen, Studenten, Geistliche – organisierten Demonstrationen, oft zogen sie mit Setzlingen in der Hand los, um neue Bäume zu pflanzen. An den Eingängen zum Wald gingen dann gewalttätige Banditen auf sie los.

Anwohner halfen meiner Mutter, an den Wachen vorbei in den abgesperrten Park zu gelangen. Dort ließ sie sich von Journalisten fotografieren, und so kam sie in die Nachrichten. Irgendwann wurde der Druck zu groß für jene, die sich den Wald unter den Nagel reißen wollten – und sie gaben auf.

Für ihren Aktivismus musste Ihre Mutter eine Menge erdulden. Sie wurde von der Polizei verprügelt und musste mehrmals in Gefängnis. Wie war das damals, die Tochter einer Staatsfeindin zu sein?

Nicht einfach. Es hat geschmerzt, die Gewalt zu sehen, die gegen sie ausgeübt wurde. Doch wir sahen auch, dass sie nicht alleine war, und dass sie durch Gottes Gnade jedes Mal überlebte und zu uns zurückkam. Es war trotzdem schwierig, vor allem Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, als meine Mutter so stark in der Öffentlichkeit stand.

Sie müssen sich oft gesorgt haben um Ihre Mutter.

Ja, es gab wirklich qualvolle Zeiten. Ich habe damals in den USA studiert und war Mitglied einer Gruppe, die jedes Mal, wenn meine Mutter verhaftet wurde, unser Netzwerk mobilisierte, um darauf aufmerksam zu machen. Al Gore war Teil davon, auch die US-Politikerin Bella Abzug. Aus Deutschland bekamen wir ebenfalls viel Unterstützung.

Der Kampf für die Umwelt hat beinahe Ihre Familie zerstört. Die Regierung machte das Eheleben Ihrer Mutter zum Thema einer Parlamentsdebatte, Ihr Vater ließ sich scheiden, weil Ihre Mutter angeblich nicht „zu kontrollieren“ war, wie er gesagt haben soll. Haben Sie mit all dem Ihren Frieden gemacht?

Ja, weil meine Mutter das vor ihrem Tod auch getan hat. Ob mein Vater jemals diesen viel zitieren Satz gesagt hat? Meine Mutter hat das jedenfalls nie so erzählt. Sie und mein Vater hatten später ein störungsfreies Verhältnis.

Auch Sie sind mittlerweile eine bekannte Umweltaktivistin.

Meine Mutter hatte eine Botschaft, die auch heute noch für junge Menschen wichtig ist: Wartet nicht auf andere! Jeder von uns kann etwas verändern. Wenn wir anfangen, werden andere folgen. Jetzt sehen wir, dass daraus eine Bewegung geworden ist, junge Menschen, die sehr mutig, geduldig und hartnäckig sind. Das ist ihr Vermächtnis.

In Kenia herrscht heute Meinungsfreiheit, afrikanische Aktivistinnen vernetzen sich international, der Klimawandel ist in der Öffentlichkeit angekommen. Haben es die heutigen Aktivistinnen leichter?

Manches scheint einfacher. Das Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt steht heute in der kenianischen Verfassung. Als meine Mutter 1989 vor Gericht zog, um gegen die Zerstörung des Uhuru-Parks im Zentrum von Nairobi zu protestieren, wurde ihr gesagt, dass sie nicht das Recht dazu habe, weil der Park nicht ihr gehöre. Heute kann ich als Bürgerin klagen, um Grünflächen zu schützen. Es hat sich also einiges getan. Vieles ist aber auch nicht besser geworden. Umweltschützer sind Gefahren ausgesetzt. Im Juli wurde Joannah Stutchbury getötet, die seit vielen Jahren für den Erhalt des Kiambu-Waldes kämpft.

Was ist passiert?

Sie fuhr am helllichten Tag nach Hause und stellte fest, dass jemand einen Baumstamm quer über ihre Einfahrt gelegt hatte. Als sie aus dem Auto stieg, um ihn zu entfernen, wurde sie niedergeschossen. Der Präsident hat diese Tat verurteilt und gesagt, der Fall werde untersucht. Aber bis heute gibt es bei den Ermittlungen keine Fortschritte.

Wie sehr lassen sich Umweltschützer einschüchtern?

Die Angst ist groß. Wir brauchen Gerechtigkeit, deshalb machen wir Druck und hoffen, dass der Fall wirklich untersucht wird. Neulich erschien in der Zeitung ein Brief: 50 Klimaaktivistinnen aus der ganzen Welt, Greta Thunberg aus Schweden, Vanessa Nakate aus Uganda und andere, drängten auf den Schutz der Betroffenen. Je stärker wir mit dem Drama des Klimawandels konfrontiert sind, desto mehr Menschen werden sich für den Erhalt von Wäldern, Grünflächen und Parks einsetzen. Sie müssen sich sicher fühlen können.

In Europa ruft Fridays for Future zu Schulstreiks fürs Klima auf. Zu welchen Mitteln greifen junge Menschen in Afrika?

Die Bewegung ist in den sozialen Netzwerken sehr stark. Es gibt auch Aktivitäten vor Ort, selbst wenn die Versammlungsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie eingeschränkt sind. Ich erinnere mich an eine Kampagne am Valentinstag: Die Aktivistin Elizabeth Wathuti hat mit einer Gruppe von Leuten überall in Nairobi Herzen an Bäume gehängt, die gefällt werden sollten. „Aus Liebe zu den Bäumen“ hieß das Motto.

Klimaaktivistinnen werden von einigen verehrt, von anderen stark angefeindet. Können Sie sich erklären, woher diese Polarisierung rührt?

Wir brauchen drastische Maßnahmen zum Schutz des Klimas, nicht ein längeres Betreiben der fossilen Industrien. Manche verstehen das als einen Angriff auf ihr Geschäftsmodell. Jede Veränderung wird herausgezögert. Wir müssen deshalb den Druck aufrechterhalten.

Die Botschaft von Greta und Co lautet: Die Regierungen tun nicht genug, hört auf die Wissenschaft!

Richtig. In Nairobi gab es immer viel Grün, aber das ändert sich gerade schnell. Die Stadt wächst, es wird in die Infrastruktur investiert. Doch es werden Autobahnen gebaut, anstatt öffentliche Verkehrsmittel zu planen.

In Deutschland wird debattiert, ob mehr Verzicht nötig sei, um das Klima zu retten. Sie kommen aus einem Land, in dem dieser Gedanke schwer zu vermitteln sein dürfte.

Das stimmt. In Kenia gibt es Unterernährung, viele Menschen nehmen nicht genügend Kalorien zu sich. Im globalen Norden ist das anders, dort konsumieren die Menschen zu viel. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch und fossilen Brennstoffen ist unverhältnismäßig hoch. Aber auch bei uns gibt es noch genug zu tun. 30 Prozent der Lebensmittel werden weggeschmissen, wir sollten Abfall reduzieren.

In Umfragen messen viele Europäer dem Thema Klimaschutz eine hohe Bedeutung zu, auch wenn sie nicht unbedingt so handeln. Wie stark ist die Klimakrise in Afrika in den Köpfen verankert?

Viele sind sehr besorgt über die Ungerechtigkeit des Klimawandels. Unser Teil der Welt hat am wenigsten Treibhausgase ausgestoßen, wird aber am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Wir wissen, dass in den nächsten 50 Jahren 80 Prozent der Afrikaner in Städten leben werden. Wir müssen eine Infrastruktur aufbauen, die diesen Herausforderungen standhält.

Die Green Belt-Bewegung, die Ihre Mutter Ende der 70er Jahren gegründet hat, war auch eine Demokratiebewegung. Heute erlassen selbst Autokraten in Afrika Umweltgesetze. Geht Klimaschutz ohne Demokratie?

Nein. Wir brauchen ein demokratisches System, in dem Mehrheiten und Minderheiten repräsentiert werden. Nächstes Jahr wird in Kenia gewählt. Ich glaube, die jungen Leute beginnen, sich zu organisieren. Sie wollen jetzt Politiker, die unsere Werte vertreten.

Was kann Europa in Sachen Klimaschutz von Afrika lernen?

Afrika hat beim Schutz seiner Tropenwälder deutlich besser abgeschnitten als andere Kontinente. Der Amazonas in Südamerika gibt mittlerweile mehr Kohlenstoff ab als er aufnimmt, auch wegen der Abholzungen. Bei den Grünflächen in Südostasien ist das schon länger der Fall. Der mächtige Kongo-Wald, mitten in Afrika, ist das gesündeste Baumgebiet. Als einziger tropischer Wald dient er noch als Kohlenstoffsenke. Sein Schutz sollte für uns alle Inspiration sein.