Extreme Mieten, vorgeschobene Befristungen? Die Tricks der privaten Studentenwohnheim-Betreiber

Gabriela S. schlägt das Gatter zum Hinterhof zu. Klar, sagt die 34-Jährige mit dem dunkelbraunen Haar und den Kopfhörern, lieber würde sie woanders wohnen als in diesem Wohnheim. Günstiger vor allem. „Aber ehrlich gesagt: Ich hatte nicht wirklich eine Wahl.“

Für ihren Master in internationaler Politik ist sie im Oktober 2022 aus Ecuador nach Berlin gezogen. Noch von zuhause musste sie eine Bleibe suchen. Sie fand das „Neon Wood“, ein privates Studierendenwohnheim mit 521 Zimmern im Bezirk Friedrichshain, Glasfront zur Warschauer Straße, Lobby, Empfangstresen. Gabriela S. zahlt für ihr Zimmer 43,60 Euro pro Quadratmeter. Den Mietvertrag konnte sie online in Quito unterzeichnen: 785 Euro pro Monat für 18 Quadratmeter, plus 200 Euro Bearbeitungsgebühr.

In einem der 32 notorisch ausgebuchten Wohnheime des von öffentlichen Mitteln finanzierten Berliner Studierendenwerks würde sie mit durchschnittlich 20 Euro pro Quadratmeter weniger als die Hälfte zahlen.

Seit Berlin nicht mehr die günstige Stadt ist, in der Studenten-WGs in großen Altbau-Wohnungen gründen, stopfen private Wohnheime eine Lücke. Entstanden ist die, weil Investitionen in öffentliche Wohnheime fehlten. Private Unternehmen profitieren nun davon.

Ausnahmen im Bürgerlichen Gesetzbuch ermöglichen ihnen, befristete Mietverträge auszugeben und hohe Quadratmeterpreise zu verlangen. Kündigungsschutz und Mietpreisbremse müssen nicht beachtet werden.

2021 gab es in Berlin 203.869 Studierende, vor zehn Jahren waren es 154.032 – ein Zuwachs von 32 Prozent. Parallel wurde Wohnraum teuer und knapp.

Deutschlands Studierendenwerk-Generalsekretär Matthias Anbuhl sagt: „Seit 2007 verzeichnen deutsche Hochschulen einen massiven Zuwachs an Studierenden.“ Allerdings sei die soziale Infrastruktur nicht mitgewachsen. „Das wird nun zum Problem.“

Schon jetzt gibt es in Berlin mehr private Wohnheim-Schlafplätze als öffentliche. Laut dem Investmentberatungsunternehmen Bonard existieren in Berlin 21.637 private Wohnheim-Schlafplätze, 7752 weitere seien geplant oder im Bau. Dem gegenüber stehen 12.800 öffentliche Wohnheimplätze, bis 2023 sollen 1096 weitere entstehen. Die meisten der Privaten sind in den vergangenen acht Jahren entstanden, während die Zahl der Städtischen weitgehend stagnierte.

Natürlich würde sie das Geld lieber für andere Dinge ausgeben, sagt Gabriela S. „Aber ich will mich nicht beklagen.“ Dank Gespartem und Nebenjob in einer Bar könne sie sich die Miete leisten. „Aber viel zum Studieren komme ich nicht, tagsüber bin ich oft müde von den Nächten in der Bar.“

Im Sinne des Gemeinwohls? Wie die Betreiber legal Mietregulierungen ignorieren

Laut einem Urteil des Bundesgerichtshof von 2012 hat die Mietregulierungs-Lockerung für Studierendenwohnheime das Ziel, „möglichst vielen Studierenden das Wohnen (…) zu ermöglichen und dabei alle Bewerber gleich zu behandeln“. Die Intention der Vermieter – möglichst viel verdienen – spielt dabei keine Rolle. Die Mietpreisbremse gilt dann nicht. Außerdem haben die meisten sowieso nach dem 1. Oktober 2014 eröffnet, auch dann gilt sie nicht.

Allerdings müssen die Einrichtungen Kriterien erfüllen, um vor dem Gesetz als Studierendenwohnheim zu gelten. Laut Mathias Münch, Fachanwalt für Mietrecht, sei das sogenannte „Belegungskonzept mit einem Rotationsprinzip“ entscheidend: Der Ort müsse dem studentischen Wohnen gewidmet sein, Mieter müssen nach einer bestimmten Regel wechseln.

Was konkret in dem „Belegungskonzept mit Rotationsprinzip“ stehen muss, ist allerdings überraschend schwer herauszufinden. Der Ort müsse gemeinschaftliches studentisches Wohnen ermöglichen, da sind sich mehrere Rechtsexperten einig, mit denen der Tagesspiegel sprach.

Was genau das bedeutet, bleibt allerdings vage. Gemeinschaftsräume müsse es geben, Studierende müssen dort wohnen. Bewerber auf ein Zimmer müssen gleichbehandelt, Bewohner nach Regeln ausgewechselt werden. Einfach nur die Verträge zu befristen, reiche nicht als „Rotationsprinzip“. Welche weiteren Kriterien es gibt und wie detailliert sie niedergeschrieben sein müssen, scheint unklar.

Aus praktischer Sicht ist das rechtliche Konstrukt „Rotation“ der Grund, warum die Mietverträge überhaupt befristet werden dürfen. Für die Bewohner bedeutet das Belegungskonzept also vor allem Befristung und eine damit verbundene Unsicherheit.

Gabriela S. Vertrag endet im September 2023, nach einem Jahr. Sie wird ihn nicht verlängern, obwohl das „Neon Wood“ ihr das bereits per E-Mail angeboten habe. „Ich kann mir das nicht noch ein weiteres Jahr leisten“, sagt sie. Eigentlich wolle – und müsse – sie mehr studieren und weniger nebenher arbeiten. „Ansonsten würde ich vielleicht sogar bleiben: Ich mag die Nachbarschaft, mein Zimmer ist zwar klein, aber ansonsten voll in Ordnung.“

Immerhin: In den Mietverträgen des „Neon Wood“ wird das Belegungskonzept erwähnt. Das „The Fizz“ in Kreuzberg etwa, gebaut als Joint Venture zwischen dem Berliner Unternehmen Gädeke & Sons und der Münchener International Campus GmbH, verweist auf seine Website – auf der dazu nichts zu finden ist.

Auf Anfrage schickt der „The Fizz“-Betreiber ein anderthalbseitiges undatiertes Belegungskonzept: Die maximale Wohnzeit beträgt demnach vier Jahre, in Härtefällen sechs. Ausländische Studierende werden bevorzugt, da sie „besondere Schwierigkeiten auf dem privaten Wohnungsmarkt haben“.

Zu den hohen Mieten heißt es auf Anfrage vom „The Fizz“, sie seien „marktüblich“. Schließlich seien Nebenkosten, schneller Internetzugang und die Nutzung vieler Gemeinschaftsflächen inklusive. „Würden Sie eine Einzimmerwohnung innerhalb des Berliner Rings mieten, würde das Niveau der Gesamtmiete inklusive Betriebs- und Nebenkosten, Internetzugang usw. auf vergleichbarer Höhe liegen.“

Das stimmt mit statistischen Fakten nicht überein. Bei einer durchschnittlichen Angebotsmiete in Berlin von 17,61 Euro würde eine 30-Quadratmeter-Wohnung – inklusive beispielhaft-durchschnittlicher Gas-, Strom- und Internetkosten – theoretisch rund 600 Euro kosten.

Nur: Im „The Fizz“ lebt niemand in einer eigenen Wohnung. Hinter einem der bodentiefen Fenster zur Straße kochen zwei Personen in einer Küche. In den kleineren Zimmern steht der winzige Schreibtisch direkt neben der Küchen-Arbeitsplatte, in manchen trennt ein Bücherregal Wohn- und Essbereich. Laut Website kostet ein Zimmer 43 Euro pro Quadratmeter.

Das Wohnen in den Apartmentgebäuden ist jedoch praktisch. Gabriela S. reiste mit nur einem Koffer an, die Möbel ihrer alten Wohnung hatte sie in Quito verkauft. Ihr Berliner Zimmer war bereits eingerichtet, Industrielook mit Betonboden und schwarzer Küchenzeile, ein schmales Bett, ein grüner Schreibtisch und ein Stuhl.

Urban Living für alle, die es sich leisten können

Verträge anderer Einrichtungen berufen sich nicht auf einen Sonderstatus als Studierendenwohnheim, obwohl sie sich als Alternative dazu vermarkten. Das „i-Live Tempelhof“ etwa. Der große Neubaukomplex mit Fußballfeld auf dem Dach entsteht in Berlin-Neukölln, schräg gegenüber einer Aldi-Filiale und eines vergilbten Plattenbaus.

Seit Anfang Februar brennen abends Lichter in vielen der 232 Zimmer, die ersten Mieter sind eingezogen. Das Haus gehört einer Firma aus Aalen, der i Live Immobilienverwaltung GmbH. Der Quadratmeter kostet 34 Euro.

Noch im Dezember stand ein Mitarbeiter im Bauschlamm und führte Interessenten über provisorische Holzplatten in das Hochhaus. Er verspricht organisierte Kochabende und Partys und dass hier nicht nur Studierende wohnen dürfen: „Hier ist jeder willkommen.“ Die Website bewirbt „urban living“ für alle, die „keine Lust auf ein WG-Zimmer oder ein Studentenwohnheim“ haben.

Bei vielen der Einrichtungen verschwimmt die Grenze zwischen Wohnheim und sogenannten „Micro-Living-Apartments“, das Werbewort für flexibles, aber teures Wohnen auf kleinem Raum. Aus unternehmerischer Sicht hat die Vermarktung als „Micro-Living-Apartmenthaus“ den Vorteil, dass die Kundschaft größer ist, weil zu den Studierenden eine weitere Zielgruppe dazukommt, die zahlkräftig ist. Auch Berufstätige leiden unter der Wohnungsnot.

Im „i-Live“ treffen sie aufeinander. Wer hier als Studierender einzieht, bekommt einen Vertrag, der auf „Belegungsrichtlinien“ hinweist, die auf Nachfrage eingesehen werden könnten. Sobald man als Berufstätiger einziehen möchte, ist von dem Konzept keine Rede mehr. Die Befristung wird anders begründet: Die Zimmer würden „zum vorübergehenden Gebrauch vermietet“.

Das sogenannte „Wohnen zum vorübergehenden Gebrauch“ ist eine zweite Ausnahme im Mietrecht, die es Unternehmen erlaubt, Mietverträge zu befristen. Doch der gesetzliche Rahmen ist eng. „Zum vorübergehenden Gebrauch“ vermieten darf nur, wer an jemanden vermietet, der seinen Lebensmittelpunkt nicht in die Wohnung verlegt. Der Aufenthalt in der Stadt müsse klar begrenzt sein, das ergibt sich aus Paragraf 549 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Als Beispiele nennen Juristen einen Handwerksauftrag oder eine Gastprofessur. Um „vorübergehenden Gebrauch“ zu rechtfertigen, genüge ein frischer Arbeitsvertrag Mietrechtsanwalt Münch zufolge nicht.

Auch der Vermieterverband HEV sieht enge Grenzen für den vorübergehenden Gebrauch. Greife der Mieter „mangels anderer Mietmöglichkeiten“ auf die Kurzzeitvermietung zurück, „liegt kein ‚Wohnen zum vorübergehenden Gebrauch‘ vor“.

Das „i-Live“ fragt nicht, ob man das Apartment aus Not mieten möchte. Der Vertrag läuft über zweieinhalb Jahre. Eine Sprecherin schreibt, man sehe „keine Veranlassung“, zu Fragen zu den Mietverhältnissen im „i-Live Tempelhof“ Stellung zu nehmen.

Wer profitiert davon, Wohnheime zu bauen?

„Studierendenwohnheime mit 18- bis 24-Quadratmeter-Apartments sind derzeit das lukrativste Investment im Immobilienbereich“, sagt Thomas Beyerle, Head of Research für den schwedischen Projektentwickler Catella, der auch Studierendenwohnheime im Portfolio hat.

Das Geld fließt an teils unerwartete Orte. Obwohl eine deutsche Firma namens Cresco Immobilien Verwaltungs GmbH das „Neon Wood“ betreibt, hat Gabriela S. ihren Vertrag, den eine Vermittlungs-Agentur für sie organisiert hat, mit einem Unternehmen in Luxemburg unterzeichnet. Es heißt GSA Frankfurter Tor. Das wiederum gehört zur britischen Global Student Accommodation Group, dem Weltmarktführer für privatwirtschaftliche Studierendenwohnheime mit Hauptsitz in London. Viele Wohnheimanbieter haben Firmensitze in Luxemburg, wo weniger Steuern gezahlt werden müssen als in Deutschland.

So kommt es, dass ein Teil von Gabriela S. Geld am anderen Ende der Welt Staatsfinanzen stabilisiert. Denn zu den Investoren von GSA gehören neben einem Immobilien-Subunternehmen von Morgan Stanley und der Stellenbörse Stepstone auch die „Government of Singapore Investment Corporation“: eine Behörde, die Staatsfonds Singapurs verwaltet.

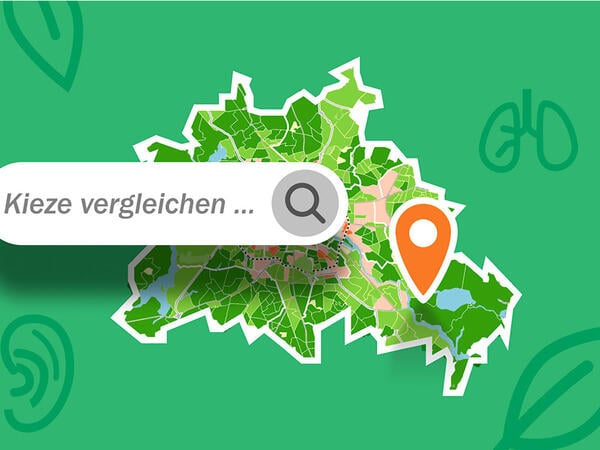

Hier hingegen, in Berlin, könnten die Wohnheime das Stadtbild und das Zusammenleben verändern. Einige entstehen in bisher toten Gegenden, inmitten von Supermärkten und Büros, an Bahngleisen. Andere in Nachbarschaften, die so belebt sind, dass die neuen Bewohner absorbiert werden und kaum auffallen – jedenfalls bislang. Die Zahl der Studierenden steigt, die der Wohnheime ebenso. Was passiert mit Kiezen, wenn plötzlich viele junge Menschen zuziehen, ohne bleiben zu wollen – oder zu können?

„Jedes Apartment entlastet den Markt“

Manche sagen: Bis die Politik das Problem löst, sind teure Wohnmöglichkeiten besser als gar keine. Die für Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, geführt von Andreas Geisel (SPD), teilt mit: „Die Schaffung neuer Wohnangebote – auch zum studentischen Wohnen – mindert im entsprechenden Umfang die Nachfrage in den anderen Wohnungsmarktsegmenten.“ Bei nicht-preisgebundenen Neubauten richteten sich die Miethöhen „grundsätzlich nach Angebot und Nachfrage“, ob zum studentischen Wohnen oder nicht.

Um die Nachfrage nach Wohnheimplätzen zu senken, könnten also öffentliche Wohnheimplätze gebaut werden. Zumindest bislang scheint das nicht zu klappen. 2015 hatte der Senat 5000 neue öffentliche Wohnheimplätze bis 2020 versprochen. Im August 2022 waren davon 2752 gebaut. Baumaterialen und Fachkräfte sind knapp, Grundstücke teuer, vor allem in Berlin.

Zuständig ist die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, geführt von Ulrike Gote (Grüne). Sie betont, mehr günstiger Wohnraum für Studierende sei „ein wichtiges Anliegen des Berliner Senats“, 7000 öffentliche Wohnheimplätze seien im Bau oder geplant.

Gabriela S. wird bald anfangen müssen, nach einem WG-Zimmer zu suchen. Bei dem Gedanken daran lacht sie nervös. Sie sagt: „Derzeit verdränge ich das noch.“

Dieser Artikel wurde als Teil des European Cities Investigative Journalism Accelerator (ECIJA) produziert. Wir sind ein Netzwerk europäischer Medien, das sich der Recherche gemeinsamer Herausforderungen europäischer Großstädte und Länder widmet. Das Projekt ist eine Fortführung der europäischen Recherche Cities for Rent und wird vom Stars4Media-Programm gefördert. Das Tagesspiegel Innovation Lab leitet dabei die Datenrecherche und –visualisierung des Netzwerks. In unserer neuen Recherche widmen wir uns dem Thema Studentenwohnen.