Unerhört engagiert

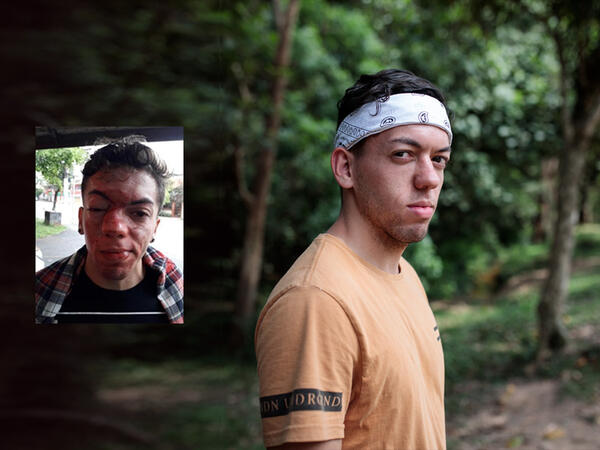

Es war der Moment, in dem Vanessa Nakate alles infrage stellte: den Wert ihrer Arbeit, ihr Selbstbild, ja, den Sinn von allem. Anderthalb Jahre ist das jetzt her, doch die 24 Jahre alte Klimaaktivistin aus Uganda wirkt immer noch angefasst, als sie in einem Videotelefonat davon erzählt. „Ich war aufgewühlt“, sagt sie. „Es hat wehgetan.“

Nakate ist das Gesicht von Fridays for Future auf dem Kontinent, manche bezeichnen sie als die afrikanische Greta. Im Januar 2020 reiste sie fast 6 000 Kilometer aus ihrer Heimat in die Schweiz, um auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für Klimaschutz zu werben. Nach einer Pressekonferenz stellte sie sich mit vier Mitstreiterinnen vor dem winterlichen Bergpanorama zu einem Gruppenfoto auf.

Aus der Debatte geschnitten

Zu sehen waren später Greta Thunberg, Luisa Neubauer und zwei weitere europäische Aktivistinnen, alle weiß. Nur Vanessa Nakate fehlte. Ein Bildredakteur der Nachrichtenagentur Associated Press hatte sie aus dem Foto herausgeschnitten. „Nur ein Teil meiner Jacke war noch da“, erinnert sich Nakate. Man habe sie, die schwarze Klimaaktivistin, einfach „ausradiert“.

Aktivistinnen wie Nakate gehen auf die Straße, versuchen Druck zu machen auf die internationale Politik, bauen dafür ihr Netzwerk bis nach Europa aus. Sie starten eigene Projekte, um die Folgen des Klimawandels vor Ort abzumildern. Der Tagesspiegel wird sie im kommenden Jahr begleiten.

Derselbe Kampf – aber mit anderen Mitteln

Den Auftakt machen Fatou Jeng aus Gambia, Hindou Oumaru Ibrahim aus dem Tschad, Ineza Umuhoza Grace aus Ruanda und Vanessa Nakate aus Uganda. Es ist ein Einblick in eine Graswurzel-Bewegung, die das gleiche Ziel verfolgt wie Thunberg, Neubauer und Co.: eine klimaneutrale Welt.

Doch ihre Methoden sind andere. Statt zu Schulstreiks aufzurufen, pflanzen sie Bäume, sammeln Müll, organisieren Aufklärungskampagnen – nicht selten unter schwierigen Bedingungen. Ihr Kampf ist einer ums Überleben, aber auch einer gegen alte Vorurteile, von althergebrachten Frauenbildern bis zum Klischee von Afrika als ewigem Krisenkontinent.

Fatou Jeng Heimat im Meer

Sie selbst bezeichnet sich als „Klima-Optimistin“. Die 24-Jährige Fatou Jeng aus Gambia sagt: „Wir sind eine Generation, die gerade die Erzählung über Afrika verändert.“ Sie sitzt in einer Studentenbude im englischen Sussex, per Videocall spricht sie mit dem Tagesspiegel. Jeng muss gleich weiter zum Seminar an der Uni. Bis September will sie ihren Master in Entwicklungsstudien abschließen und dann zurückgehen nach Banjul, die Hauptstadt von Gambia, wo sie geboren wurde.

Die untergehende Stadt

Ihr Kampf ist einer gegen die Zeit. Wenn sie über ihre Heimat spricht, redet sie schnell und aufgeregt. Banjul befindet sich in akuter Gefahr. 30 000 Menschen leben dort, wo das dunkle Wasser des mächtigen Gambia-Flusses behäbig in den Atlantik strömt. „Die Stadt wird untergehen“, sagt Jeng. „Das wird nicht nur Menschenleben kosten, sondern auch unser kulturelles Erbe zerstören.“

Schon jetzt sterben immer wieder Menschen, wenn Flut und Starkregen die Straßen unter Wasser setzen. Bis 2050, Jeng wird dann Mitte 50 sein, werden voraussichtlich große Teile ihrer Stadt im Meer verschwinden. Das historische Zentrum mit den alten Kolonialbauten wird dann nur noch eine winzige Insel im Atlantik sein.

Die Regierung kann wenig dagegen tun, das kleine Gambia – ungefähr halb so groß wie Hessen – ist arm. Es fehlten der Politik aber nicht nur die Mittel, sondern teils auch der Ehrgeiz, gegen Vermüllung oder illegale Holzfäller vorzugehen, sagt Jeng. Ein kleiner Erfolg: Der Umweltminister unterstützt ihr Projekt „Clean Earth Gambia“.

Streikende Schüler würde kaum jemand verstehen

5000 Kokospalmen hat ihre 2017 gegründete Organisation bisher rund um Banjul gepflanzt – kniehohe Setzlinge, die ausgewachsen haushoch werden, finanziert aus Spenden. Ihre Wurzeln sollen das Abrutschen der Küste verhindern. 3000 weitere Bäume sollen folgen. Sie protestiert nicht, sie legt Hand an. „Ich halte das für effektiver als Schulstreiks“, sagt Jeng. Bildung ist in dem Land, in dem die Hälfte weder lesen noch schreiben kann, ein Privileg. Für streikende Schülerinnen haben die wenigsten Verständnis.

Jengs Vater, ein Kleinbauer, sei anfangs befremdet gewesen von ihrem Aktivismus. „Die Leute erwarten von Mädchen, dass sie daheim bleiben und sich um den Haushalt kümmern“, sagt sie. Doch inzwischen, erzählt die junge Frau, sei die ganze Familie stolz auf ihr Engagement.

Hindou Oumaru Ibrahim Indigenes Wissen bietet Lösungen

Für ihre Mission reist sie um die ganze Welt. Hindou Oumaru Ibrahim aus dem Tschad geht die Klimaproblematik ganz anders an als ihre Mitstreiterin in Gambia. Stolz sind mittlerweile auch ihre Verwandten: „Sie stehen irgendwo in der Wüste, zeigen meine Videos auf ihrem Smartphone her und sagen: Meine Cousine ist ‚high-level’“, erzählt Ibrahim. High Level, internationale Konferenzen, UN-Treffen. Im April hielt sie sogar eine Rede auf dem Klimagipfel von US-Präsident Joe Biden.

Wider aller Vorurteile

„Es ist Zeit, dass Ihr uns zuhört!“, forderte sie. Ihre Botschaft: Die Welt brauche Hilfe, um den Klimawandel zu stoppen – die Hilfe der indigenen Völker. Denn die wüssten am besten, wie man Ökosysteme schützt. Dass sie einen Platz am Verhandlungstisch der großen Politik bekommen, dafür kämpft Ibrahim.

Dass die Tochter eines Viehzüchters zur weltweit gefragten Klimakämpferin geworden ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Ihre Mutter hat sie in die Schule geschickt – gegen den Widerstand der Familie, die sie früh verheiraten wollte. Im Unterricht sei sie dann wegen ihrer Herkunft diskriminiert worden. „Wenn du als Indigene geboren wirst, wirst du als Aktivistin geboren“, sagt sie. „Du kämpfst jeden Tag um dein Land, deine Art zu leben, gegen die Zerstörung der Umwelt.“

Wer Kontakt zu ihr aufnimmt, merkt schnell: Sie ist ein Vollprofi. Sofort meldet sich ihre Assistentin aus den USA, mailt eine Flut an Faktenblättern und persönlichen Informationen über ihre Chefin – über ihre Arbeit und über Ibrahims Kindheit im Süden der Sahara.

Dort, wo die Savanne langsam in den Regenwald übergeht, leben die Mbororo mit ihren Viehherden. Die Nomaden züchten Rinder, stattliche Tiere mit Hörnern so breit wie ein Kleinwagen. „Das Fleisch und die Milch sind klimaneutral“, sagt sie. Die nomadische Lebensweise schone das Land, der Kuhdung mache es fruchtbar. Auf der Suche nach frischem Weideland orientieren sich die Mbororo am Wind, den Wolken oder Insektenschwärmen.

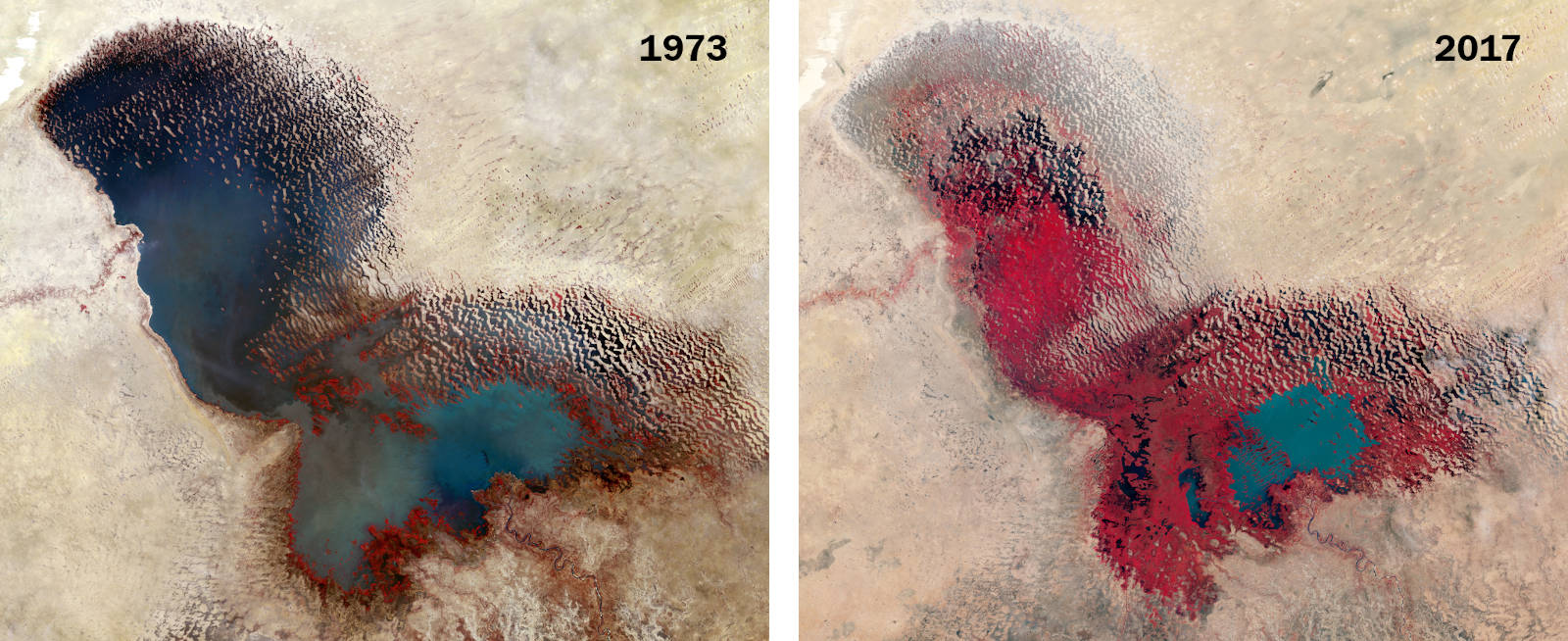

Klimawandel – mal 1,5

Doch ihre Umwelt ändert sich. Die Erderwärmung schreitet im Sahel anderthalb Mal so schnell voran wie im Rest der Welt. „In meinem Land sind wir längst über das 1,5 Grad-Ziel hinaus“, sagt Ibrahim. Die Folgen sind dramatisch: Kinder und Alte sterben an den immer häufigeren Hitzewellen, die Kühe geben nur noch ein Viertel der Milch wie vor 20 Jahren. Der Tschad-See, Lebensquell der Region, trocknet aus.

Darum streiten sich Viehhirten und Ackerbauern, oft mit Waffengewalt. Viele Männer gehen in die Stadt, um Arbeit zu suchen. Andere bekommen ein Angebot von Boko Haram, einer islamistischen Terrorgruppe: ein Maschinengewehr und 500 Dollar. „Jemand, der sonst 50 Dollar im Jahr verdient, nimmt so etwas leicht an“, sagt Ibrahim. Die Männer wollten damit ihre Würde als Ernährer zurückgewinnen.

Ibrahims Kampf gegen die Klimakrise ist deshalb auch einer gegen Gewalt. Sie hat ein 3D-Programm zur Kartierung des Tschad entwickelt, um das uralte Wissen der indigenen Frauen mit modernen Methoden nutzbar zu machen.

Ineza Umuhoza Grace Fortschritt für, statt gegen die Welt

Es ist nicht so leicht, die Bevölkerung in Ruanda für Klimaschutz zu begeistern. Ineza Umuhoza Grace probiert es trotzdem. Sie hat die Organisation „The Green Fighter“ gegründet. Dass die studierte Bauingenieurin lieber „green money“ – grünes Geld – verdienen wollte, als einen normalen Beruf zu ergreifen, sei in ihrer Familie anfangs nicht gut angekommen. Da spiegelt sich im Kleinen das Problem des ganzes Landes.

Wachstum nach dem Völkermord

Nach dem Völkermord 1994 will das Land nach vorne schauen. Die Wirtschaft legte in den vergangenen Jahren jeweils um rund zehn Prozent zu; wer kann, will am Wachstum teilhaben und Armut hinter sich lassen. Klimafragen stehen nicht ganz oben auf der Liste vieler Bürgerinnen und Bürger.

Grace will das ändern. Von dem kleinen, hellen Büro einer Solarfirma in der Hauptstadt Kigali organisiert sie Klimakampagnen für Grundschulen. 3500 Schülerinnen und Schüler haben daran bislang teilgenommen. Klimaschutz werde in den Schulen nicht behandelt, sagt sie. Die Lücke wollen sie und ihr Team schließen, indem sie Jugendliche fit machen für die Probleme der Zukunft.

Die sind in Ruanda schon heute angekommen. „Das Land der tausend Hügel“ wird der kleine Staat auch genannt. Die Regenzeit wird dort immer kürzer und zugleich intensiver. Wolkenbrüche schwemmen die Berghänge weg und reißen die Mais- und Hirseäcker mit sich, nicht selten auch ganze Dörfer.

Lebendig begraben

„Meine Familie hatte ein kleines, gemütliches Haus mit einer Küche und vier Zimmern“, erzählt Grace. Eines Nachts donnerte nach tagelangem Starkregen eine Schlammlawine durch ihr Dorf im nördlichen Musanze-District und verschüttete die Häuser. Die Familie hatte Glück, überlebte. Andere Dorfbewohner starben im Schlaf, 1000 Familien wurden obdachlos.

„Diese Geschichten passieren viel zu häufig“, sagt Grace. Das Geld, um zerstörte Häuser und Straßen wieder aufzubauen, fehle an anderer Stelle für Schulen und Krankenhäuser. Der Klimawandel bedroht die Entwicklung des Landes. „Der Fortschritt wird weggespült“, sagt Grace. Sie will aber nicht nur, dass ihre Landsleute ihr Anliegen verstehen.

Auch international müsse Afrikas Klimabewegung mehr in den Mittelpunkt: „Wir sprechen, aber wir werden nicht gehört.“

Vanessa Nakate Frauen an der Klimafront

Gleichzeitig lokal aktiv sein und weltweit lobbyieren – es ist das Motiv, das sich bei vielen Klimaaktivistinnen durchzieht. Nakate jedenfalls hat die ungeplante Berühmtheit, die sie erhielt, nachdem sie aus dem Foto in Davos geschnitten wurde, für ihr Anliegen genutzt. „Für mich war das ein Wendepunkt“, sagt sie.

Damals schrieb sie: „Ihr habt nicht nur ein Foto gelöscht, sondern einen ganzen Kontinent.“ Der Vorfall zeigte der ganzen Welt: Ausgerechnet diejenigen, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, aber am härtesten betroffen, werden in der öffentlichen Debatte übergangen. Denn nur drei Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen gehen auf das Konto der Staaten Afrikas. Für die Menschen im Süden sind die Folgen des Klimawandels aber schon heute ganz konkret – und teils lebensbedrohlich.

Die Hauptlast tragen afrikanische Frauen und Mädchen. Je mehr sich die Umwelt verändert, desto düsterer sieht ihre Zukunft aus. „Frauen stehen jeden Tag an der Front der Klimakrise“, sagt Nakate. Sie sind es, die bei Dürre den weiteren Weg bis zur nächsten Wasserstelle gehen. Oder die Lebensmittel für die Familie besorgen müssen, wenn die Ernte durch Unwetter zerstört wurde. Ein Leben in Frieden, ihre Chancen auf Bildung, die Gesundheit ihrer Kinder – all das nimmt der Klimawandel ihnen.

Klimawandel, das heißt in Uganda nicht etwas wärmere Sommer und vereinzelte Starkregenschauer im Sommer, wie in Deutschland. Für den Fall von Uganda bedeutet es 40 zusätzliche Tage im Jahr, an denen es über 35 Grad heiß wird.

Vanessa Nakate will daher zweierlei: die Wirtschaftseliten in Davos aufrütteln und in ihrer Heimat mehr Bewusstsein dafür schaffen, wie sehr sich der Klimawandel auf alle Lebensbereiche auswirkt. Auf die Ernten der Bauern, aber auch auf die Fischer am Ufer des Viktoriasees, deren Hütten weggespült werden. Nur wenige Kilometer vom Viktoriasee ist Nakate aufgewachsen, in einem Vorort von Ugandas Hauptstadt Kampala. Seit mehr als zwei Jahren streikt sie fürs Klima.

Engagement als seltener Luxus

Das muss man sich leisten können in einem Land, in dem 20 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Sie hatte das Glück, dass ihre Eltern den Aufstieg in die wachsende Mittelschicht geschafft haben und ihr nun den Freiraum lassen, sich zu engagieren.

Erst nach dem Wirtschaftsstudium fing sie an, sich intensiver mit den Folgen des Klimawandels zu beschäftigen. Nakate machte einen Freiwilligendienst beim Rotary Club, wo sich auch ihr Vater engagiert. Bei ihren Recherchen stieß sie auf ein Thema, das sie bisher nur abstrakt aus dem Geografie-Unterricht kannte. „Ich habe erst in dem Moment realisiert, dass der Klimawandel eine der größten Bedrohungen für das Leben der Menschen ist“, sagt sie.

Sie las von Fridays for Future, beschloss, sich der Bewegung anzuschließen. Seitdem steht sie jeden Freitag mit einem Schild in der Hand an befahrenen Straßenkreuzungen, Tankstellen, vor dem Parlament. Manchmal alleine, manchmal mit einer kleinen Gruppe.

Kritik, wo Opposition verboten ist?

Abschätzige Kommentare und missbilligende Gesichtsausdrücke erlebe sie regelmäßig, sagt sie. Nakate erzählt aber auch von Situationen, in denen gedroht wurde, sie festnehmen zu lassen. Einmal kam es vor dem gut bewachten Parlament zu einem Handgemenge. Polizisten schauten ihr Plakat misstrauisch an, auf der Suche nach versteckter Kritik zwischen den Zeilen. Ob sie von der Opposition sei? „Mir geht es um unsere gemeinsame Umwelt“, sagte sie ihnen.

In Uganda landen Oppositionelle oft im Gefängnis, allein in den vergangenen Monaten sind hunderte verschwunden. Mache landen vor Gericht, andere werden tot aufgefunden, von wieder anderen fehlt jede Spur. Erst im Januar dieses Jahres wurde Ugandas Präsident Yoweri Museveni im Amt bestätigt, das er seit 1986 innehat. Sein Herausforderer klagte über massive Behinderungen im Wahlkampf, über Festnahmen und Folter.

Anders als eine ihrer Mitstreiterinnen sei sie selbst noch nicht verhaftet worden, sagt Nakate. Sie berichtet von einer Bekannten, deren Arbeitgeber ihr mit dem Rauswurf drohte, wenn sie weiter gegen den Bau der Öl-Pipeline von Uganda an die tansanische Küste protestieren würde. Damit stelle sie sich gegen die eigene Regierung.

Vorwurf und Vorbild

Als Fridays for Future im März dieses Jahres zum globalen Streiktag aufriefen, versuchte Nakate nicht, einen großen Schulstreik zu organisieren. Aus Angst, Ärger mit Eltern oder Lehrern zu bekommen, trauten viele Schülerinnen und Schüler sich nicht, den Unterricht zu verlassen.

Sie ging an diesem Tag in eine der Schulen, für die sie Spendengelder gesammelt hat, um sie mit Solarpaneelen und umweltfreundlichen Öfen auszustatten. Die Jugendlichen sollten konkret sehen, warum sie selbst regelmäßig streikt.