Hitze, Dürre, Trockenheit:

Wo in Deutschland jetzt Wasser knapp ist – und was Sie tun können

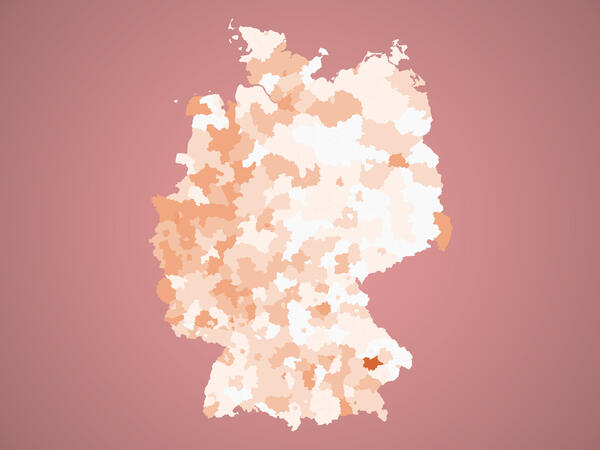

Trinkwasser gibt’s nur noch im Supermarkt, Toilettenwasser rationiert die Feuerwehr. Das ist keine Szene aus einem Science-Fiction-Film, sondern passiert gerade in Deutschland. Eine Analyse zeigt, in welchen Regionen Deutschlands der Gesamtboden besonders anfällig ist für Phasen außergewöhnlicher oder extremer Dürre – und wo es gerade schon sehr brenzlig ist.