Rechte Zukunft? Das sind die rechten Pläne für Europa

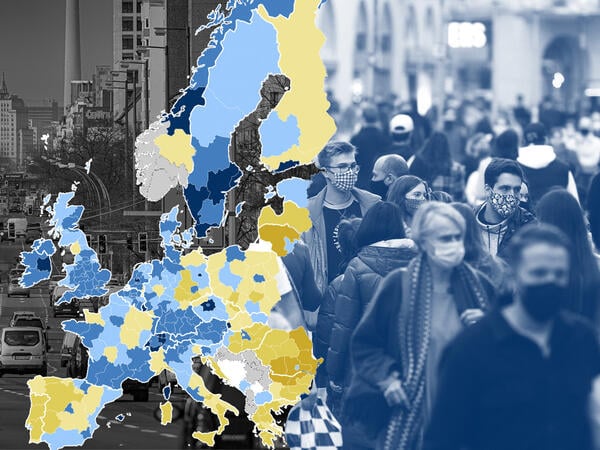

Bei der Europawahl haben rechte Parteien europaweit deutlich an Zuspruch gewonnen. In Frankreich bekam die Partei der rechtspopulistischen Marine le Pen, Rassemblement National, mehr als 30 Prozent der Stimmen, in Italien gingen die Fratelli d’Italia der postfaschistischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni klar als Sieger hervor - und in Deutschland wurde die in Teilen rechtsextreme AfD zweitstärkste Kraft.

Mit den europaweiten Ergebnissen wächst die Sorge, die Rechten könnten künftig die EU-Politik dominieren. Doch was wollen diese Parteien auf europäischer Ebene erreichen?

Rechts ist nicht gleich rechts, wie eine exklusive Analyse zeigt. Insbesondere mit Blick auf Russland und den Krieg in der Ukraine unterscheiden sich die Positionen. Die rechten Parteien werden in diesem Punkt voraussichtlich kaum im Europaparlament zusammenarbeiten können, weil sie keine geschlossene politische Linie finden. Bei anderen Themen, wie beispielsweise der Ausrichtung der Asyl- und Migrationspolitik, sind sie sich umso einiger.

Gemeinsam mit Partner-Redaktionen aus fünf Ländern hat das Tagesspiegel Innovation Lab die Wahlprogramme von 13 nationalkonservativen bis rechtsextremen Parteien untersucht und verglichen.

Neben eigenen Sprach- und Parteikenntnissen wurden die Aussagen und Pläne mithilfe von KI-basierter automatischer Übersetzung, Annotation und Suche herausgearbeitet und geprüft. Wo die Angaben nicht eindeutig waren, wurden zusätzlich nationale Wahlprogramme beziehungsweise Berichterstattung über den EU-Wahlkampf herangezogen.

Für die Auswertung haben wir die einflussreichsten rechten Parteien Europas ausgewählt – je nach Erfolg in ihren Heimatländern, wo sie in Ungarn, Italien, den Niederlanden und Finnland an der Regierung beteiligt sind. Bei der Wahl zum Europaparlament holten die Rechten nun in Frankreich, Italien, Österreich und Belgien wie vorhergesagt die meisten Stimmen, in Polen und in den Niederlanden wurden die rechtspopulistische PiS beziehungsweise Geert Wilders Partij voor de Vrijheid (PVV) jeweiles zweitstärkste Partei.

Die Analyse der Parteiprogramme zeigt: Es gibt starke Übereinstimmungen, etwa was stärkeren Grenzschutz, weniger Zuwanderung und Klimaschutz, vor allem auch den Wunsch nach einem reduzierten Einfluss der EU angeht. Eine entscheidende Differenz besteht in der Unterstützung der Ukraine – und damit auch dem Verhältnis der Parteien zu Russland. Aber auch in anderen politischen Fragen gibt es teils große Unterschiede.

„Mittlerweile gibt es eine ernsthafte Debatte über konkrete Regierungsbeteiligungen der Rechtsaußen-Parteien, nicht mehr nur über ihren Aufstieg“, sagt Nicolai von Ondarza, der bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zum politischen System der Europäischen Union forscht.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Raphael Bossong hat er im Rahmen einer Foresight-Studie über „Die Transformation zu einem illiberalen Europa“ geschrieben. Darin entwerfen die beiden Wissenschaftler ein Szenario, in dem rechtspopulistische Parteien im EU-Parlament entscheidend an Einfluss gewonnen haben.

„Von sich aus werden die Rechtsaußen-Parteien keine Mehrheit bekommen“, sagt von Ondarza. Darauf sei das konsensorientierte EU-System auch nicht ausgelegt. Allerdings stünden die Chancen gut, dass Mitte-Rechts-Parteien den radikaleren Kräften den Weg ebnen.

Dazu passen nicht nur die Entwicklungen der letzten Wochen und Tage. Vermutlich aus taktischen Gründen kündigte die Chefin des rechtsnationalen französischen Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, die Zusammenarbeit mit der vermeintlich zu extremen AfD auf, die jetzt fraktionslos ist („non inscrits“, kurz: NI). In den Wochen davor hatten sowohl Le Pen als auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen um die rechtsextreme italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre Fratelli d‘ Italia (FdI) gebuhlt.

Bereits kurz nach den ersten Hochrechnungen am Sonntagabend äußerte sich Ursula von der Leyen begeistert über den Erfolg ihrer CDU zum einen - und des EVP-Bündnisses (“Europäische Volksperteien”) im Euroaparlament zum anderen. Wie viele andere konservative Parteien ist auch die CDU/CSU dort Mitglied. Die proeuropäische EVP-Fraktion der Konservativen wird dort wohl stärkste Kraft bleiben, selbst wenn die Rechten viele Sitze dazugewonnen haben. Für von der Leyen bedeutet das auch: Ihre Chance, weiterhin als Präsidentin die Europäischen Kommission zu leiten, ist zu einer realistischen Aussicht geworden.

Bleibt abzuwarten, wie und ob sich die EVP nun auf eine Zusammenarbeit mit den Rechten einlassen wird. Deren extreme Positionen sind in den Wahlprogrammen teilweise nahezu versteckt:

Klimaschutz – aber nach eigenen Spielregeln

Beschlossen Anfang 2020 soll der sogenannte Green Deal Europas Wirtschaft dazu verhelfen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Aus Sicht der Rechten ist er vor allem eine unzulässige Einflussnahme der EU auf nationale, teilweise lokale, Wirtschaft und Produktion. Wenn schon Klimaschutz, dann bitte ohne Verbote und Einschränkungen.

So schrieb die Alternative für Deutschland (AfD) 2022 in einem Antrag im Thüringischen Landtag zum Green Deal, dessen Auswirkung und Ausweitung auf Sektoren wie Industrie und Landwirtschaft gefährde „die heimischen Unternehmen und insbesondere den Mittelstand in ihrer Existenz“.

Die niederländische Partij voor de Vrijheid (PVV) sieht im Green Deal einen weiteren Teil des „Tsunamis“ an Regulation aus Brüssel. Die Partei argumentiert: „Wenn sich das Klima ändert, passen wir uns an.”

Aus Sicht des Chefs der polnischen Prawo i Sprawiedliwość, Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jarosław Kaczyński, handelt es sich beim Green Deal um eine „gigantische Operation, die nicht auf den Klimaschutz abzielt, sondern auf die Veränderung des Finanzsystems in der Welt. Zu Gunsten bestimmter Bereiche.“

Wie auch in Frankreich und Deutschland gab es in Polen zuletzt Bauernproteste gegen die Kürzung von EU-Agrarsubventionen und den Green Deal im Besonderen. PiS versucht, möglichst viele Interessen im Wahlprogramm zu vereinen: Sie will in die Atomenergie investieren, aber mit Blick auf die Bergarbeiter-Gewerkschaften weiter an der heimischen Kohleindustrie festhalten.

Auch der französische RN sieht Atomenergie als Lösung, die österreichische FPÖ wettert derweil: „Wir sitzen auf einem atomaren Pulverfass“.

Dass der Mensch Ursache für die Klimakrise und CO2 ein einzudämmendes Treibhausgas ist, leugnet jedoch nur noch die AfD. Sie hält in Sachen Klima ohnehin an Verschwörungstheorien fest und behauptet, dass die derzeitigen Veränderungen „vollkommen normal” seinen und der Klimaschutz ein „ökosozialistisches Projekt” zur „gesellschaftlichen Umgestaltung (Große Transformation)”.

Statt auszutreten wollen die Parteien die EU umgestalten

So gut wie alle Parteien kritisieren in ihren Programmen die übermäßige Bürokratie der EU einerseits, andererseits mangelnde Transparenz und das Gefühl, von „denen da oben“ kontrolliert zu werden. Viele geben an, dass der EU-Verwaltungsapparat verkleinert werden müsse. Die belgische Vlaams Belang (VB) nennt die EU einen „technokratischen Superstaat“.

Liest man die Programme genauer, so kristallisiert sich oft eine definitive Ablehnung der EU heraus. Die reicht allerdings – mit Ausnahme der tschechischen Svoboda a přímá demokracie, Freiheit und direkte Demokratie (SPD) – offiziell nicht so weit, einen Austritt aus der EU zu befürworten.

Vlaams Belang fordert die Abschaffung des Europäischen Parlaments und möchte von den Institutionen lediglich den Europäischen Rat und die Kommission erhalten. Ähnlich wie die AfD sehen SPD und VB die EU als „nicht reformierbar“ und ein „gescheitertes Projekt“. Die deutsche AfD und die tschechische SPD wollen die EU ganz auflösen.

Dass viele Rechtsaußen-Parteien die EU mittlerweile nicht mehr rundheraus ablehnten, sich gar vom Wunsch eines Austritts ihres jeweiligen Landes ganz verabschiedet hätten, mache sie anschlussfähiger, erklärt Nicolai von Ondarza von der SWP. Ob die EU erweitert werden sollte, sei jedoch durchaus ein Streitpunkt. Der Ungar Viktor Orbán beispielsweise sehe in einer Erweiterung um Balkan-Staaten eine Chance, die EU – in seinem Sinne – weiter zu schwächen. Bei den jetzigen Europawahlen gewann Fidesz rund 44 Prozent der Wählerstimmen.

„Viele versuchen, den Weg der italienischen Ministerpräsidentin Georgia Meloni und ihrer Fratelli d’Italia mitzugehen“, sagt von Ondarza: innenpolitisch klar auf einen starken Nationalstaat fokussiert, gleichzeitig aber EU-freundlich. Diese Strategie scheint sich auszuzahlen.

Schon vor den Wahlen hatte sich im Europäischen Parlament die Fraktion der EVP in Richtung der nationalkonservativen, rechtspopulistischen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) geöffnet. Zur EKR gehören beispielsweise die PiS, Fratelli d’Italia und die Schwedendemokraten. Eine Zusammenarbeit ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen.

Mehr, weniger oder andere Subventionen?

Die meisten rechten Parteien arrangieren sich mit der EU – und versuchen, europäische Reglements zum nationalstaatlichen Nutzen umzugestalten.

Ein Beispiel dafür, das zeigt die Analyse der Programme, ist die Diskussion um Subventionen. So wünscht sich etwa die polnische PiS mehr europäisches Geld, etwa für die heimischen Landwirte.

Fratelli d’Italia fordern mehr Unterstützung von der EU insbesondere für Bildung, bessere Gesundheitssysteme und Sozialpolitik, um die Geburtenrate zu erhöhen. Die traditionelle Familie ist ein zentrales Leitmotiv der Rechten in ganz Europa.

Der französische RN beschwert sich: „die EU kostet mehr, als dass sie zahlt“ – und spricht damit auch für andere, die Niederländer etwa. Perussuomalaiset (PS) aus Finnland hingegen lehnen grundsätzlich ab, als kleines Land den anderen, insbesondere den Ländern im Süden, finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.

Ein menschenverachtender Asyl- und Migrationskurs eint die Parteien

Erst im Frühjahr hat die EU einen neuen Asyl- und Migrationspakt verabschiedet. Er soll helfen, Zuwanderung deutlicher regulieren zu können und gilt unter Kritiker*innen als Zugeständnis an die Rechten. Italiens Giorgia Meloni feiert den Pakt als „wichtigste Leistung“ ihrer Partei.

Viele der Parteien wollen das Asylrecht noch weiter beschränken, oder sprechen sich komplett gegen Einwanderung und internationale Gesetzgebung dazu aus. Aus Ländern mit EU-Außengrenze wie Italien, Spanien, Portugal und Polen verlangen sie eine stärkere finanzielle Unterstützung sowie die Ausbildung und Entsendung weiterer Frontex-Einsatzkräfte.

Die AfD plant zudem, nationale Armeen zur Unterstützung zu erlauben und spricht von einem „dualen Grenzschutz“: Das Schengener Abkommen müsse reformiert, Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten wieder eingeführt und „Gewahrsamszentren“ nahe deutscher Grenzen eingerichtet werden. So solle sichergestellt werden, dass „unberechtigte Personen gar nicht erst einreisen.“

Dieses Konzept kann sich auch die niederländische PVV vorstellen und hat eine Art „Mini-Schengen“ mit Nachbarn wie Belgien und Deutschland vorgeschlagen, um Grenzen gemeinschaftlich zu überwachen.

Es ist wenig verwunderlich, dass die rechten, teils offen fremdenfeindlichen Parteien sich weitgehend einig sind, wenn es um Zuwanderung geht: Sie lehnen sie ab. Allein der Grad dieser Ablehnung unterscheidet sich. Die Sverigedemokraterna, Schwedendemokraten, etwa wollen „Mauern bauen” und Asylverfahren außerhalb der EU-Grenzen stattfinden lassen.

Vlaams Belang wirbt für das „dänische Modell“, welches Push-Backs ermöglicht und Zugang zu Asylverfahren der EU erschwert. Die dänische Opt-Out-Möglichkeit aus Migrationsabkommen soll die Regel für alle Mitgliedstaaten werden.

Einige der Parteien sind dafür, das sogenannte Ruanda-Modell der Briten zu übernehmen und in einen Drittstaat abzuschieben – wenngleich dies meist umschrieben und nicht klar benannt wird. Dazu gehören die AfD, die portugiesische Chega!, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und die Rechten aus Finnland.

Jene, die weniger radikal sind, wünschen sich mindestens eine striktere Regulierung der Einwanderung und der Asylvergabe. Die Schwedendemokraten planen ein Rückkehr-Programm für Eingewanderte – wie auch die AfD.

Unterstützung für die Ukraine spaltet die Rechten

Beim EU-Gipfel im Februar dieses Jahres haben die Staats- und Regierungschefs beschlossen, der Ukraine bis ins Jahr 2027 jährlich zwölf Milliarden Euro als Hilfe zur Verfügung zu stellen, rund 27 Milliarden Euro kommen für die Finanzierung von Waffen dazu.

Seit Beginn der russischen Invasion hat die EU zudem Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Unterstützung der Ukraine schien eine einvernehmliche und geschlossene Entscheidung zu sein. Allein der Russland-affine Viktor Orbán votierte Ende 2023 beim EU-Gipfel prominent dagegen.

Schaut man in die Wahlprogramme der rechten Parteien, zeigt sich ein gemischtes Bild: Die AfD möchte für billiges Gas aus dem Osten die deutsch-russischen Beziehungen wiederbeleben, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland „sofort“ aufheben und die Nord-Stream-Leitungen neu aufbauen.

Mit diesen Forderungen stehen die deutschen Rechten allein, wenngleich auch die österreichische FPÖ sich gegen den aus ihrer Sicht „wohlstandsvernichtenden Sanktionswahnsinn“ stellt und gegen weitere Waffenlieferungen und Zahlungen an die Ukraine Kampagne macht.

Gegen finanzielle Hilfen ist auch die tschechische SPD. Weitere Gelder würden „den Konflikt und das Blutvergießen nur verlängern“, heißt es im Programm. Die Partei lehnt einen EU-Beitritt der Ukraine ab – „als korrupten und kriegsführenden Staat“, wie die SPD schreibt.

Im Nachbarland Polen verweist ein Bündnis aus rechten Splitterparteien auf Polens jahrelange wirtschaftliche und soziale Transformation vor dem eigenen Beitritt vor 20 Jahren. Zudem herrscht tiefes Misstrauen gegen Ukrainer*innen – aus der Geschichte begründet. Die Ukraine kämpfe im Namen der freien Welt, heißt es hingegen seitens der polnischen PiS, und wenn die Ukraine besiegt sei, werde Russland weiter gen Westen vorstoßen.

Wie auch die Sverigedemokraterna und Perussuomalaiset steht die PiS hinter der Ukraine und ihrer Bevölkerung. Sie alle werben für weitere wirtschaftliche, militärische und humanitäre Unterstützung. Zumindest bei Finnland verbirgt sich dahinter auch Sorge vor weiterer russischer Expansion: Die gemeinsame Grenze ist mehr als 1000 Kilometer lang.

Die EU als Schutzschild im internationalen Kontext?

Viele Parteien befürworten einen gewissen Grad an gemeinsamer Außenpolitik, beispielsweise Investitionen in gemeinsame Verteidigung. Andere wie die niederländische PVV wollen auch künftig eine kollektive Verteidigungsstrategie, aber nicht unter europäischer Flagge.

Dies entspricht dem Wunsch vieler rechter Parteien, zwar mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, aber keine europäischen Verpflichtungen eingehen zu wollen. Eine europäische Armee lehnen die rechten Parteien ab.

Die ungarische Fidesz-Partei ist nicht in den Tabellen aufgelistet, da Viktor Orbáns Partei mit einer einzigen Seite als Wahlprogramm für das EU-Parlament angetreten ist. Darin wettert die Fidesz gegen die „derzeitigen Machthaber in Brüssel” und positioniert sich „friedensfreundlich und einwanderungsfeindlich”.

Der Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Nicolai von Ondarza, sieht in der Außen- und Sicherheitspolitik wichtige Konfliktlinien – insbesondere in der Frage, ob die Parteien sich für oder gegen die weitere Unterstützung der Ukraine positionieren. „Von der EVP wird dieser Punkt besonders betont, um die Rechten zu spalten“, sagt er.

Die rechten Parteien Europas werden das EU-Parlament nach dieser Wahl voraussichtlich nicht einnehmen oder rechnerisch dominieren. Doch mit ihrem Erstarken wird es für die europäischen Parteien der Mitte immer schwieriger werden, Mehrheiten zu finden. Entscheidungsfindungen könnten künftig dynamischer sein, etwa könnten sich rechte Parteien bei einzelnen Themen absprechen und so Ergebnisse beeinflussen. Auch neue Konstellationen werden denkbar – und Blockaden wichtiger Vorhaben möglicherweise häufiger.

Die Analyse zeigt, dass Nationalist*innen mit verallgemeinernden Aussagen und kleinteiligen Anliegen zur Wahl angetreten sind. Mit ihren nationalistischen Interessen werden sie nur so lange über Ländergrenzen hinweg arbeiten können, wie es ihnen opportun erscheint. Eine fortschrittliche Politik ist damit nicht zu erwarten.

Entscheidend wird im nächsten EU-Parlament deshalb das Selbstverständnis der Konservativen sein: Welche Parteien sind ihnen zu rechts? Arbeiten sie mit Rechten zusammen oder suchen sie Mehrheiten in ihren Reihen?

Dieser Artikel wurde als Teil des Urban Journalism Network produziert, einem Netzwerk europäischer Medien, das sich den Herausforderungen europäischer Großstädte und Länder widmet. Das Projekt ist eine Fortführung der europäischen Recherche Cities for Rent und wird vom Stars4Media-Programm gefördert.